Oceanus Online Archive

The Harshest Habitats on Earth

With help from ROV Jason and a new, high-tech sampling instrument, scientists discover that even in a hyper-saline realm, with no light and no oxygen, under crushing pressure, life still finds a way.

Read MoreWhy Haven’t the Cod Come Back?

A WHOI biologist is analyzing fish scales dating back to the 1930s to unravel changes in the ecosystem of Georges Bank, one the world’s most productive fisheries.

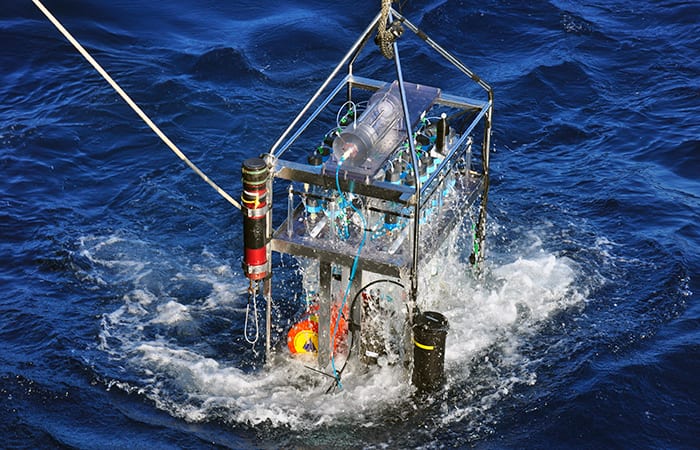

Read MoreAn Ocean Instrument Is Born

Every new ocean instrument goes through growing pains. But the Submersible Incubation Device, nicknamed SID, has been a particularly long time coming. It started more than 30 years ago as…

Read MoreSeabirds Face Risks from Climate Change

The research expedition ended in near-disaster. Stephanie Jenouvrier, aboard the ship Marion Dufresne II, was heading to the Southern Ocean to study seabirds. On Nov. 14, 2012, while making a…

Read MoreMarine Mammals Meet Modern Medicine

Whales do not make the easiest patients, but CT scans, MRIs, ultrasound, hyperbaric chambers, and other medical tools are making it easier to learn about them.

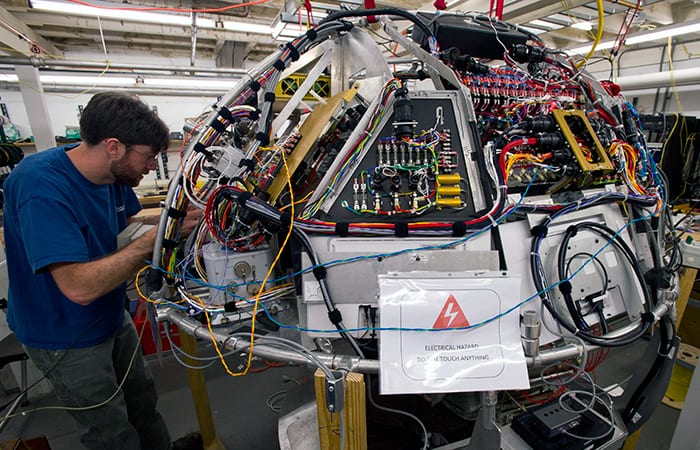

Read MoreRebuilding Alvin: Carroll & McCartney

From the beginning of 2011 to May 2013, Alvin, the U.S. science community’s only human-occupied submersible dedicated to deep-sea research, underwent a thorough overhaul and upgrade to greatly enhance its…

Read MoreA War of Knowledge to Save Sharks

Derya Akkaynak hails from a town called Urla in Turkey, and like most graduate students who come from foreign lands to study oceanography in Woods Hole, she keeps track of…

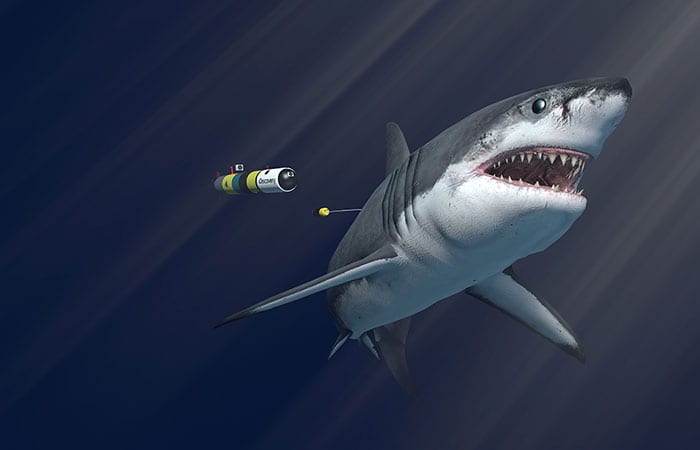

Read MoreSwimming with Sharks

Amy Kukulya’s clients often have curious requests, but this was among the oddest. As an engineer at Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI), she has operated autonomous underwater vehicles beneath Arctic…

Read MoreRebuilding Alvin: Kurt Uetz

From the beginning of 2011 to May 2013, Alvin, the U.S. science community’s only human-occupied submersible dedicated to deep-sea research, underwent a major upgrade and overhaul to greatly enhance its…

Read MoreCaller IDs for Whales

Imagine extraterrestrials come to Earth, seeking to understand human life. They dangle recording devices beneath the clouds or occasionally tag people with retrievable recorders. They collect thousands of bits of…

Read MoreGo Down Jason, Let My Mooring Go

In 2010, an experiment led by physical oceanographer Ruth Curry put six subsurface moorings on the seafloor to measure deep-sea currents. In 2012, when they went to retrieve the instruments,…

Read MoreRebuilding Alvin: Al Suchy

From the beginning of 2011 to May 2013, Alvin, the U.S. science community’s only human-occupied submersible dedicated to deep-sea research, underwent a thorough overhaul and upgrade to greatly enhance its…

Read MoreRebuilding Alvin: Dutch Wegman

From the beginning of 2011 to May 2013, Alvin, the U.S. science community’s only human-occupied submersible dedicated to deep-sea research, underwent a thorough overhaul and upgrade to greatly enhance its…

Read MoreRebuilding Alvin: Patrick Hennessy

From the beginning of 2011 to May 2013, Alvin, the U.S. science community’s only human-occupied submersible dedicated to deep-sea research, underwent a thorough overhaul and upgrade to greatly enhance its…

Read MoreRebuilding Alvin: Paul Keith

From the beginning of 2011 to May 2013, Alvin, the U.S. science community’s only human-occupied submersible dedicated to deep-sea research, underwent a thorough overhaul and upgrade to greatly enhance its…

Read MoreRebuilding Alvin: Chris Lathan

From the beginning of 2011 to May 2013, Alvin, the U.S. science community’s only human-occupied submersible dedicated to deep-sea research, underwent a thorough overhaul and upgrade to greatly enhance its…

Read MoreThe Scientist and the Poet

Alice Alpert, a graduate student in the MIT/WHOI Joint Program, studies what the chemistry of coral skeletons can tell us about the ocean in the past. Before coming to WHOI,…

Read MoreRebuilding Alvin: Lisa Smith

From the beginning of 2011 to May 2013, Alvin, the U.S. science community’s only human-occupied submersible dedicated to deep-sea research, underwent a thorough overhaul and upgrade to greatly enhance its…

Read MoreRebuilding Alvin: Hugh Popenoe and Rob Lewis

From the beginning of 2011 to May 2013, Alvin, the U.S. science community’s only human-occupied submersible dedicated to deep-sea research, underwent a thorough overhaul and upgrade to greatly enhance its…

Read MoreRebuilding Alvin: Phil Santos

From the beginning of 2011 to May 2013, Alvin, the U.S. science community’s only human-occupied submersible dedicated to deep-sea research, underwent a thorough overhaul and upgrade to greatly enhance its…

Read MoreRebuilding Alvin: Jeff McDonald

Since the beginning of 2011, Alvin, the U.S. science community’s only human-occupied submersible dedicated to deep-sea research, has been undergoing a thorough overhaul and upgrade that will enhance its capabilities.…

Read MoreArt Meets Science in a Book called Bloom

When conditions of light and nutrients align in the surface waters of the ocean, tiny single-celled algae called phytoplankton respond with explosive growth and reproduction in a phenomenon known as…

Read More災害時の コミュニケーション

福島中央テレビ » English version 福島第一原子力発電所の異常が日本中そして世界中に知れ渡ったのは、2011年3月の津波翌日のニュース速報で衝撃的なビデオ映像が流れた瞬間であった。福島中央テレビが捉え、4分後に放送したその映像は、福島原発から吹き上がる濃い白色の雲だった。これは、後に原子炉1号機の爆発によるものと判明する。だがそのときは、ニュースキャスターの緊迫した声で、それは煙のように見えるが、もしかすると水蒸気の可能性もあると伝えたのみであった。この白煙は、海上を北へ運ばれていくように見えた。 その放送責任者であった福島中央テレビの寺島祐二取締役副社長は、2012年11月に東京で開かれた「海洋放射能汚染に関する国際シンポジウム」で当時のひっ迫した状況を述懐した。寺島は、このシンポジウムにおいて災害時・災害後の情報伝達の取り組みについて議論を交わした日米ジャーナリストパネリストの一人である。 寺島は言う。「地元メディアとしての私たちの役割は、主に身近な出来事、特に災害について、ただちに報道することです。ですが、そのときは私たちも何を撮影したのか把握していませんでした。ただ撮影したままを放映するしかありませんでした」。 もう一人のパネリストであるニューヨークタイムズ紙のマーティン・ファクラー東京支局長も、当時は暗中模索であった。「最初の10日間はそんな状態でした」とファクラーは言う。「政府も東京電力株式会社も何も言ってきません。日本の科学コミュニティからも、ほとんど情報は得られませんでした。私たちが何とか状況を把握しようとしている間に、最初の爆発が起こり、続けて第2、第3の爆発が起こりました」。 ファクラーは、日本国外の科学者たちと話して初めてそれが水素爆発であった可能性が高いことを知り、それがおそらく原子炉の部分的なメルトダウンを意味することを知ったという。「ですが、これを記事にしたところ、「メルトダウン」という言葉を使ったとして日本側から非常に強い批判を受けました。それは驚くほどの強い否定でした」。 福島中央テレビのカメラだけが停電を免れ、爆発の様子を捉えた。そして、その映像は福島中央テレビの放送ネットワークだけに流された。日本政府がすでに原子力緊急事態宣言を発令していたこともあり、混迷と恐怖が広がった。 寺島は言う。「私たちが爆発の様子を放送したことを勇気ある決断だったと言ってくださる方々がいます。私個人の信条ですが、パニックを起こすからといって、このような重大情報の開示をためらい、またそれを正当化することは無責任だと思います」。 このとき多くの日本人がYouTubeにアクセスした。YouTubeには、海外で放送されたニュース番組から取った爆発の動画が多数アップロードされ、さらに効果音が加えられたものまであった。 「この放送の結果、社会は災害の本当の重大さに気づき、大勢の方が避難を決意したのです」と寺島は述べる。そして、当局への疑惑と不信が広がり始めた。 混乱の日々 ネイチャー誌でこの危機を報道したジェフ・ブラムフィール記者は、これとはやや異なる視点を同シンポジウムの参加者に提示した。「私はロンドンにいましたが、あれだけの情報があれだけ迅速に得られたことに驚いていました。東京電力株式会社は、計測されてすぐの放射線量値を事故から24時間以内に提供していましたし、原子炉の状況もリアルタイムで更新していました」。 本当の問題は、情報の欠如ではなく、コミュニケーションの欠如ではなかったか、とブラムフィールは示唆する。両者の違いは、災害の次の段階で明確になっていった。ファクラーは言う。正式な発表がほとんどないまま10日ほど過ぎた頃、「大量の情報が一度に開示されました。政府批判が高まったためだろうと思います。膨大なデータが何の説明もなく次々と公表されました」。 その時点で、健康物理学に詳しい記者がほとんどいないため、メディアは実際のリスクを理解することが非常に難しくなった、とブラムフィールは言う。一方、政府は、測定値に対する恐怖を和らげるため、線量が規定の安全レベルをはるかに超えているにもかかわらず、「大丈夫だ。リスクはない」と言い続けた。 寺島にとっては、パニックを防ごうと政府当局がむなしい試みを重ねていること自体が、恐怖で正常な判断力を失った状態に思えた。実際、このいわゆる「エリートパニック」が、後に広く報道されたSPEEDI(緊急時環境線量情報予測システム)に関する問題を助長した可能性が高い。この高精度コンピュータ予測システムは福島災害のほぼ直後に大気中の放射性物質の拡散予測を開始したが、その情報の初公開は2週間近くも延期された。避難住民は、SPEEDIを含め、どこからも指針が得られず、一部には難を逃れるどころか放射性物質の降下した高濃度汚染地域へ避難してしまった人々もいた。 ファクラーは、ニューヨークタイムズ紙に掲載した記事で、「日本の政治家たちは、当初SPEEDIのシステムについて知らず、その後は、そのデータを過小評価した。避難指示区域を大幅に拡大する必要性が事故の重大性を認めることになるのを恐れたのであろう」と書いた。動機が何であれ、データを伏せれば無防備な市民を危険に陥れる、と評論家は言う。そして、結果的に社会的信用はいっそう低下した。 致命的な決断はほかにもあった。ブラムフィールは、災害後、被災したいくつかの県が地元の米と魚を食べても安全であると宣言したものの、後日それらの食材に汚染が見つかるなど、判断を急ぎすぎた例を指摘した。それよりダメージが大きかったのは、政府が何の説明もなく一見恣意的に学童の安全な被ばくレベルを年間1ミリシーベルトから20ミリシーベルトに引き上げたことである。 このような当局の失策は、低レベル放射線の影響が依然不明確であることとあいまって日本の社会に不満と怒りを生じさせたが、それは政府に向けられただけでなく、公の場での発言に消極的な日本の科学者たちにも向けられた。 便りが「ある」のはよい便り メディアも無傷ではいられなかった。パネリストの一人、共同通信社の太田昌克編集委員は、初期に多くのメディア同業者に問題があったことを認めた。それには、大規模災害を取材する準備態勢の欠如、追い詰められた政府を批判したがらない消極的な姿勢、そして必要な専門知識不足から当局発表どおりの報道をする傾向などが含まれる。 必要情報が欠如していた結果、不安を抱えた市民は他の情報源を求め、多くが外国のウェブサイトやニュースサービスを探した。中にはボランティアとして被災地に踏み込んで自ら情報を得ようとする者もいた。 三重大学生物資源学部の勝川俊雄准教授は水産業管理の専門家であり、2011年3月以降の大半を、津波で破壊された村のうち何か所かにおいての 漁業者支援に費やしてきた。しかし、自ら子どもに何を食べさせるべきか悩む親の一人でもある勝川は、放射線が健康に及ぼす影響について独学で学び始め、不安を抱える他の保護者と話し合って、食の安全情報をインターネットで共有することにした。自身のブログとTwitterフィードが多くの人に読まれるようになった結果、彼は消費者団体向けの講演や女性雑誌への寄稿を依頼され、テレビにも出演するようになった。 東京で開かれた「海洋放射能汚染に関する国際シンポジウム」で勝川は言った。「日本の科学者は、不確かな情報を発表することにためらいを感じます。しかし、あの災害の後では、ほぼすべてのことが不確かでした」。最初の2日間で放射性ヨウ素の大半が大気中に放出されたことを考えると、「不確かさが解消されるまで待つ余裕はありませんでした」。 勝川自身が情報を伝える中で学んだのは、大半の人々は完全な情報を要求しているわけではなかったことだという。「慎重な説明がなされていれば、不確かな情報でもよかったのです。人々はそのときわかっていることを知りたがっていたのです」。 残念なことに、情報を伏せて被ばくリスクを過小評価する傾向は、災害後の日本全土に長期的な悪影響を及ぼした、と勝川らは報告する。福島から幅広い報道を行ったニュークリアインテリジェンスウィークリー誌のミゲル・クインタナ特派員は、同シンポジウムで語った。「社会の認識と科学的情報には大きな隔たりがあります。私が話を伺った多くの方々は、公表された情報をまったく信じていません」。 ニューヨークタイムズ紙のファクラーは、これに同意して次のように述べた。「非常に大きな問題がいくつも未解決のままです。まず社会的合意が得られていません。日本の友人たちは太平洋産の海産物を買いません。それは放射能測定値と消費者を安心させようとする言葉を信用していないためです。彼らは、消費者より生産者を優先する官僚体制が、食の安全レベルについて常に消費者をだましてきたと考えています」。…

Read More