Oceanus Online Archive

Corals’ Indispensable Bacterial Buddies

Coral reefs, like human beings, may be superorganisms that depend on communities of microbes living within and around them for their survival.

Read MoreAn Ocean That’s No Longer Wild

Like most fathers, Simon Thorrold plays tag with his young daughter. But Thorrold, a biologist at Woods Hole Oceanographic Institution, also plays tag with 30-foot-long whale sharks, like the one…

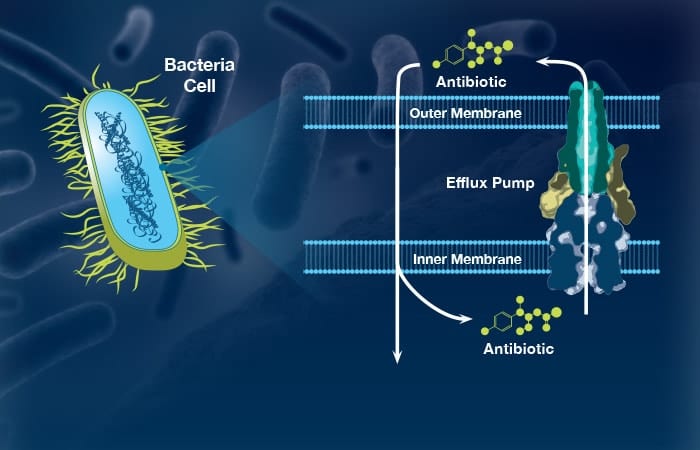

Read MoreMining Marine Microbes for New Drugs

The ocean is a combat zone where marine microbes are constantly making chemical compounds to kill competitors or protect themselves. Could some of those compounds lead to pharmaceuticals that could help people?

Read MoreSassy Scallops

MIT-WHOI Joint Program graduate student Meredith White examined how increasingly acidic ocean waters affect scallop shells in their critical early stages of development.

Read MoreA Quest For Resilient Reefs

Anne Cohen’s forte is corals. From the skeletons of massive corals, she has extracted long-term records of changing ocean and climate conditions. In lab experiments and expeditions, she is investigating…

Read MoreRebuilding Alvin: Kakani Katija Young

From the beginning of 2011 to May 2013, Alvin, the U.S. science community’s only human-occupied submersible dedicated to deep-sea research, underwent a thorough overhaul and upgrade to greatly enhance its…

Read MoreRebuilding Alvin: Elder and Fournier

From the beginning of 2011 to May 2013, Alvin, the U.S. science community’s only human-occupied submersible dedicated to deep-sea research, underwent a thorough overhaul and upgrade to greatly enhance its…

Read MoreThe Harshest Habitats on Earth

With help from ROV Jason and a new, high-tech sampling instrument, scientists discover that even in a hyper-saline realm, with no light and no oxygen, under crushing pressure, life still finds a way.

Read MoreWhy Haven’t the Cod Come Back?

A WHOI biologist is analyzing fish scales dating back to the 1930s to unravel changes in the ecosystem of Georges Bank, one the world’s most productive fisheries.

Read MoreAn Ocean Instrument Is Born

Every new ocean instrument goes through growing pains. But the Submersible Incubation Device, nicknamed SID, has been a particularly long time coming. It started more than 30 years ago as…

Read MoreSeabirds Face Risks from Climate Change

The research expedition ended in near-disaster. Stephanie Jenouvrier, aboard the ship Marion Dufresne II, was heading to the Southern Ocean to study seabirds. On Nov. 14, 2012, while making a…

Read MoreMarine Mammals Meet Modern Medicine

Whales do not make the easiest patients, but CT scans, MRIs, ultrasound, hyperbaric chambers, and other medical tools are making it easier to learn about them.

Read MoreRebuilding Alvin: Carroll & McCartney

From the beginning of 2011 to May 2013, Alvin, the U.S. science community’s only human-occupied submersible dedicated to deep-sea research, underwent a thorough overhaul and upgrade to greatly enhance its…

Read MoreA War of Knowledge to Save Sharks

Derya Akkaynak hails from a town called Urla in Turkey, and like most graduate students who come from foreign lands to study oceanography in Woods Hole, she keeps track of…

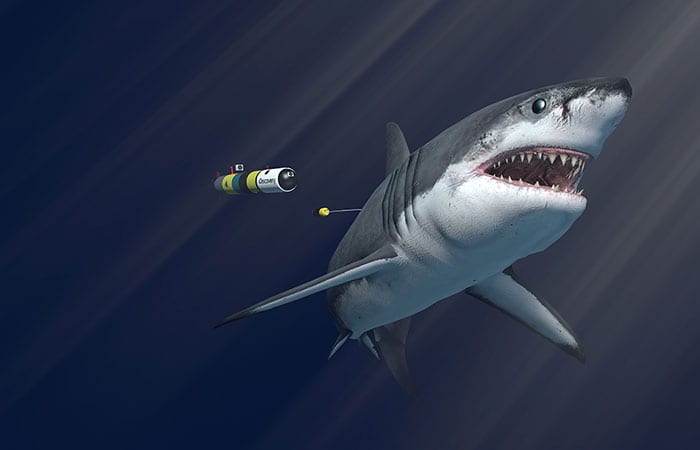

Read MoreSwimming with Sharks

Amy Kukulya’s clients often have curious requests, but this was among the oddest. As an engineer at Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI), she has operated autonomous underwater vehicles beneath Arctic…

Read MoreRebuilding Alvin: Kurt Uetz

From the beginning of 2011 to May 2013, Alvin, the U.S. science community’s only human-occupied submersible dedicated to deep-sea research, underwent a major upgrade and overhaul to greatly enhance its…

Read MoreCaller IDs for Whales

Imagine extraterrestrials come to Earth, seeking to understand human life. They dangle recording devices beneath the clouds or occasionally tag people with retrievable recorders. They collect thousands of bits of…

Read MoreGo Down Jason, Let My Mooring Go

In 2010, an experiment led by physical oceanographer Ruth Curry put six subsurface moorings on the seafloor to measure deep-sea currents. In 2012, when they went to retrieve the instruments,…

Read MoreRebuilding Alvin: Al Suchy

From the beginning of 2011 to May 2013, Alvin, the U.S. science community’s only human-occupied submersible dedicated to deep-sea research, underwent a thorough overhaul and upgrade to greatly enhance its…

Read MoreRebuilding Alvin: Dutch Wegman

From the beginning of 2011 to May 2013, Alvin, the U.S. science community’s only human-occupied submersible dedicated to deep-sea research, underwent a thorough overhaul and upgrade to greatly enhance its…

Read MoreRebuilding Alvin: Patrick Hennessy

From the beginning of 2011 to May 2013, Alvin, the U.S. science community’s only human-occupied submersible dedicated to deep-sea research, underwent a thorough overhaul and upgrade to greatly enhance its…

Read MoreRebuilding Alvin: Paul Keith

From the beginning of 2011 to May 2013, Alvin, the U.S. science community’s only human-occupied submersible dedicated to deep-sea research, underwent a thorough overhaul and upgrade to greatly enhance its…

Read More