健康上のリスク

被ばくの影響はどのように評価できるか

微量の放射線量を計測できる機器は、科学者が海洋過程を理解する際、強力なツールとなる。「現時点では1ベクレル未満まで測定できます」と、ウッズホール海洋研究所のシニアサイエンティストである海洋化学者ケン・ベッセラー博士は言う。

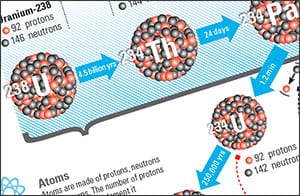

1ベクレルとは、放射性崩壊イベントが1秒あたり1回起こることを意味する。「ただし、測定できる放射能がすべて人の健康に有害だとは限りません」。

では、どの被ばくレベルから人に有害になるのか。また、福島原発事故で生じた放射能は、人の健康にどのような影響を及ぼす可能性があるのだろうか。

ベッセラーら科学者たちは、2011年6月に日本沖で航海中、津波で多数生じた瓦礫が海に漂っているのを見つけるたびに放射能レベルを測定し、その後も悪影響を及ぼすおそれがないか監視してきた。そのときの海水試料を後日研究室で調べたところ、沖合での放射性同位体セシウム137レベルは米国の飲用水許容レベルより低かったが、福島原発事故以前と比べると千倍以上高かったことがわかった。福島由来の放射能は、やがて太平洋全域に現れるであろうが、現れてもこの「微量」レベルどまりとなり、人の健康に直接影響を及ぼすことはないであろう。

しかし、日本人の食事に多く含まれる魚と海藻に最終的に蓄積される福島由来の放射性物質については懸念の声が高い。「これは放射性物質が蓄積したものを食べることによる体内被ばくの問題で、体外からの被ばくとはまた別の問題です」。2012年11月に東京で開かれた「海洋放射能汚染に関する国際シンポジウム」でベッセラーは言った。汚染海域で獲れた魚からは、災害前より高レベルのセシウムが今も検出され続けており、その理由はわかっていない。また、福島原発付近では、セシウム値が異常に高い魚も時折見つかっている。この2つの事実は、今後さらに調査が必要であり、福島沿海の魚がまだ安全に食べられると言えないことを示している。これらの海域は、現在も漁場が閉鎖されたままである。

それにもまして懸念されるのが陸上の放射能である。ベッセラーによると、「海と違って、陸上では一度降下した放射性物質がそのまま居座り、土壌と植物に取り込まれます。その場合、放射性物質は長期的な放射線源となり、人はより高レベルの放射能を直接受けることになります。海中では放射性物質が薄まるため、そのようなことにはなりません」。

偶然の風

さいわい事故発生時に吹いていた風のおかげで、福島第一原子力発電所から放出された放射性同位体の80%は海に落ちた。その幸運と被災区域からの避難が功を奏し、住民の急性被ばくは限られたレベルにとどまった。ただし、メルトダウンから数日後には風雨の向きが変わり、陸上にも放射性降下物のホットスポットがところどころ生じてしまった。

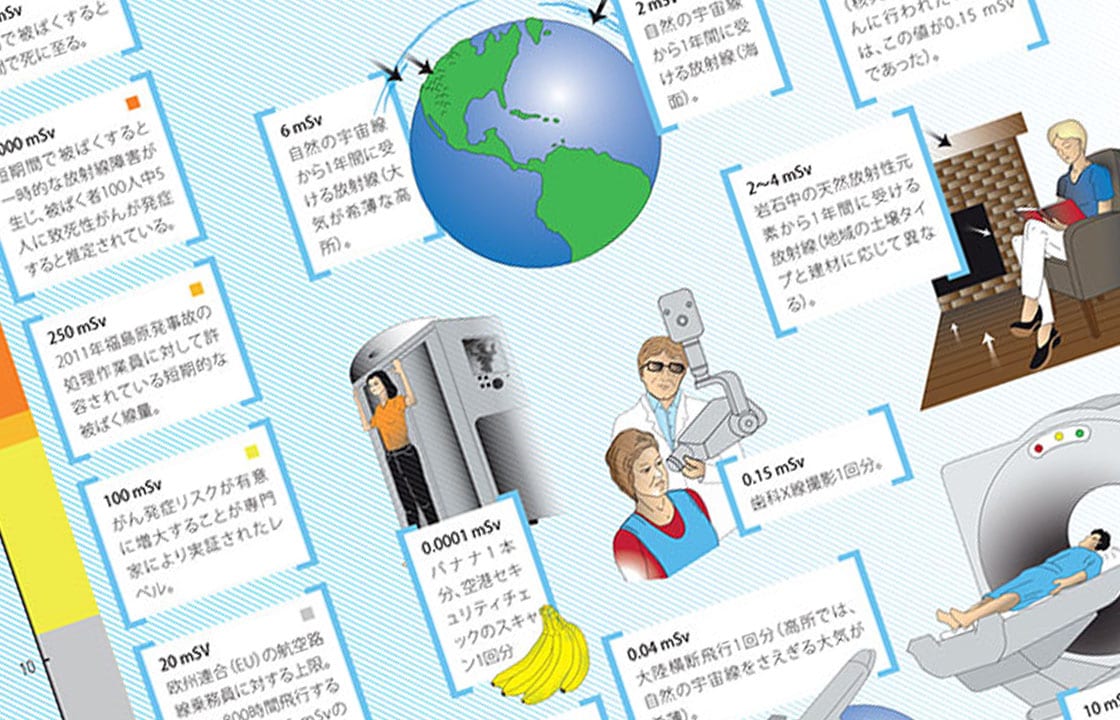

被ばく量が最も高かったのは、当然ではあるが原発内で作業にあたった人員であった。原子放射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCEAR)によると、災害の拡大を防ぐため救急隊が駆けつけた混乱ピークの数日間で、それら167人の作業員は100ミリシーベルトを超える放射線を浴びた。100ミリシーベルトとは、がん発症リスクが有意に増大すると専門家が実証したレベルである。それより低線量の被ばくリスクも議論されているが、そのリスクはより小さく、検出も難しい。

東京電力株式会社の他の作業員2万人と、放射性物質が降下した地域の住民およそ15万人の被ばく量は、それより低かった。世界保健機関(WHO)によれば、それら住民の大半は2~10ミリシーベルトの線量を受けた。避難が遅れた福島県双葉郡浪江町と同相馬郡飯舘村の住民は、10~50ミリシーベルトを被ばくした。懸念される例外として、浪江町からの避難経路のひとつで1歳児の放射性ヨウ素131被ばく線量が最高100~200ミリシーベルトと推計されたことが複数のメディアで報告されている(環境省委託チーム調べ。24時間屋外にいたと仮定した場合)。

ヨウ素131は半減期が約8日と短命で、福島由来の放射能として最も深刻な健康被害をもたらすおそれがある。米国ローレンスリバモア国立研究所のジェームズ・スワード医学ディレク

ターが同シンポジウムで説明したように、放射性同位体は、人体への取り込まれ方も標的となる器官も多種多様である。ヨウ素は甲状腺に集まり、線量がある程度高まると、特に子どもの甲状腺がんリスクを増大させる。

甲状腺がんは、チェルノブイリ原発事故が人体に及ぼした唯一最大の影響であり、UNSCEARの報告によると2005年までに6,000件もの症例が認められている。さいわい、このがんは通常治療可能で、致死率も低い。

チェルノブイリでの平均的な被ばく線量は、福島の場合よりはるかに高かったとスワードは急いで付け加えた。岩手県とその近隣県で政府が1,080人の子どもから収集したデータによると、35ミリシーベルトを超える線量を甲状腺に受けた子どもはいなかった。「たしかに、この母集団では子どもの甲状腺がんリスクが若干ありますが、そのリスクは全体として非常に低く、疫学的技術では測定が困難です」とスワードは言う。

低線量に関する問題

もうひとつの悩みの種は、セシウム放射性同位体への長期的被ばくである。東京慈恵会医科大学の小児腫瘍専門医である浦島充佳助教授が、福島市に隣接する福島県伊達郡桑折町で妊婦と子どもの検査を行ったところ、被験者100人に1人の割合で世界の平均バックグラウンドレベルより高い線量を受けていたことがわかった。低レベルで被ばくした場合の影響がよくわかっていないことが少なくとも一因となり、人々は今も強い不安を抱いている。

職業病医学の臨床医であり急性放射能中毒の治療経験もあるスワードは、低線量被ばく問題として知られている問題に取り組んでおり、その基礎的な情報を紹介した。

スワードによると、世界の人々は絶えず微量の放射線にさらされているが、線量が低いため健康上の悪影響はないと考えられている。このバックグラウンド放射線による被ばく量は年間平均3ミリシーベルトで、自然および人工の放射線源から来るものである。自然に存在する放射線源としては、宇宙輻射(例えば、太陽系外から来る高エネルギー粒子)および岩石から放出されるラドンなどがある。人工の放射線源としては、医療用X線やCTスキャン装置などがあり、飛行機で移動するだけでも、高空では宇宙輻射から人体を守る空気が希薄であるため、地上より高い放射線を浴びることになる。同じ理由から、高地で暮らす人々の被ばく線量は高く、最高で10ミリシーベルトにもなる。

放射性物質は、体内・体外経路で人体に取り込まれる。X線のように体を透過するものもあり、また空気から吸い込まれ、皮膚から吸収され、飲食物から摂取されるものもある。不安定な放射性同位体は、体内の細胞に入るとDNAその他の細胞分子と衝突して直接DNAを損傷し、あるいは反応性の高い分子であるフリー

ラジカルを生じて間接的にDNAを損傷する。

線量が限られている限り身体はその損傷を自己修復できるが、線量が身体の修復機能を上回ると、2種類の影響が生じる。その一方は「確定的」影響と呼ばれ、高線量を被ばくしたすべての人に生じる。その場合、皮膚には熱傷、眼には白内障が起こり、妊婦には胎児の発育障害といった健康上の問題が生じる。ありがたいことに「このタイプの影響は福島周辺では顕著な問題になっておらず、より高い線量を浴びた原発作業員でも、この問題は見られていないようです」とスワードは言う。

ランダムな影響

他方の影響は確率的またはランダムな影響と呼ばれ、その最も深刻なものががんである。人への確率的影響に関する知見の多くは、原子爆弾が投下された広島と長崎の被爆生存者を長期的に調査して得られたものだとスワードは言う。これらの調査によれば、100ミリシーベルトの線量を超えると、がんの重度ではなく発症リスクが被ばく線量に比例して直線的に増大する。

100ミリシーベルトでのがん発症リスク増加はわずかで、ほぼ0.5%であるとスワードは述べる。日本人の場合、平均的な男性が一生の間に何らかの原因で致死性がんを発症する確率は26%で、平均的な女性ではそれが16%であると彼は説明する。放射線被ばく量がさらに100ミリシーベルト加わると、そのリスクはそれぞれ約26.5%および約16.5%に上昇し、子どものときに被ばくすると、その数値はわずかに高まる。

ただし、被ばくレベルが100ミリシーベルトを下回ると、がん発症率は非常に不明瞭になる。「線量に関係した影響を示す証拠はわずかしかありません」とスワードは言う。そのため、例えば発電所の作業員や放射線技師に対して定められた低線量の被ばく安全基準は、高線量とその影響の関係を単純に低線量まで延長した「直線しきい値なしモデル」と呼ばれる仮説に基づいている。本質的にいうと、このモデルでは、いかなる線量の放射線も発がんリスクを増大させると保守的に考えており、リスクの生じる最小値であるしきい値はない。

問題は、この仮説の妥当性について科学者間でも意見が一致しないことである。何らかのしきい値より低い線量を浴びても害はないとする意見もあり、DNA修復に有益な作用をもたらすという主張さえある(この考えは、ホルミシスとして知られている)。また、低線量被ばくリスクが現行の予測レベルより高いという意見もある。

スワードは言う。「要は、安全基準を設定する上で、直線しきい値なしモデルが最も適用しやすいということです」。つまり、多くの科学者が比較的安全だと見なす仮説を採用しているのである。被ばく線量が非常に低い場合、この仮説でがん発症数を正確に予測できる可能性は低い。

問題は、被ばく線量が非常に低い母集団の場合、がん発症率の有意な変化を検出して、高い信頼性で福島原発事故の放射能と結びつけることが難しい点にある、とスワードは述べる。

からみあう要因

2012年7月、まだ不確かな点は多かったが、スタンフォード大学の科学者、ジョン・テン・ホーブとマーク・ジェイコブソンは、福島原発災害の影響でがんを発症して最終的に死亡する総人数を予測し、公表した。それによると130人が死亡し、さらに180人ががんを発症するという。テン・ホーブとジェイコブソンによると、被災地区の避難は当時の状況から必要であったが、長期的な被ばくで予想される死亡者数より、避難の過程で命を落とした人数の方が多かった可能性があるという。

この研究結果は「エネルギー・環境研究」誌で発表され、日本その他で広く報道された。しかしスワードが言うように、この結果の推定範囲は非常に幅が広く、死亡者数が15~1,100人で、付加的ながん発症数は24~1,800人である。

ネイチャー誌で福島危機について報道し、本シンポジウムにも参加したジャーナリスト、ジェフ・ブラムフィールは言う。「多くの人にとっては、がん発症数39と2,900では大きな開きがあります。問題は、この種の推定値がモデルと仮定に依存することです」。

米国カリフォルニア州ユリーカのヒロソフト・インターナショナル社で放射線が健康に及ぼす影響を専門に研究する生物統計学者デール・プレストンは、東京のシンポジウムで述べた。「これは本当に難しい問題で、その主な理由のひとつは、放射線に影響された症例が他の症例と区別できないことにあります。発症数を推定するには非常にうまく設計された疫学的調査が必要で、低線量被ばくの場合は、かなり大規模で長期的な調査が必要になります」。

実際には、日本その他で全人口の15~25%に影響を及ぼすがん死亡総数と比べ、低線量被ばくによる死亡者数およびがん発症数の増加推定値は小さい値になる。

プレストンは続ける。「影響の大きさが線量に依存することはわかっています。また低~中程度の線量では、影響があるとしても小さいらしいということがわかっています」。しかし、それらの影響をふるい分けるには、線量率だけでなく、被ばく後の経過時間、被ばく時の年齢、性別、および民族性などの因子、さらに言うまでもなく喫煙など他の危険因子との相互作用に応じた影響の変化を考慮する必要がある。このように難題はあるが、福島災害と関連性の高いデータは若干存在すると彼は言う。

まず、プレストンは原爆生存者について触れ、広島と長崎の被爆者9万3千人のうち、25%は低線量範囲の線量を浴びたことを説明した。第2の長期的研究は、ロシア南部テカ川沿いの谷に住む約3万人の村民に関するものであった。この村民の被ばくは他と極めて異なり、1950年代、プルトニウム生産施設から放射性物質が環境に繰り返し放出された。どちらの調査でも、100ミリシーベルト未満の被ばくに伴い、白血病その他のがん発症率がわずかに高まったことが示されているとプレストンは言う。

健康への長期的影響に関する調査の必要性

2013年2月、世界保健機関(WHO)は、福島原発事故に関する健康リスク評価報告を公表した。これは多様な分野の科学者20人以上により行われたものである。この報告では、最も汚染された地域における特定の年齢群と性別群、例えば福島県の最も汚染された地域で0歳児として放射能に被ばくした女児について、がんの発症リスクが若干上昇したことが推定されているが、より広域の日本人母集団にはがん発症率の上昇が測定されず、日本国外での健康リスクは認められなかった。

しかし、この報告書は次のように結論付けている。「この健康リスク評価は、現在の科学的知見に基づくものである……。放射線、特に低線量の影響に関する科学的理解は今後さらに進む可能性があることから、追加調査により、この放射能事故のリスクに対する理解に変化が生じる可能性もある」。

また、原発から放出された短命の放射性ガス、例えば半減期

5日の希ガス、キセノン133への被ばくに対する疑問と懸念も残されている。福島災害の医学的・生態的影響についてニューヨーク医学アカデミーが福島災害2周年の2013年3月に開催した会議では、数人の発表者がこの問題を提起していた、と同会議に参加したベッセラーはいう。

プレストンとスワードは、福島の人々に関する長期的調査が重要である点で意見が一致した。プレストンはいう。「もし被ばくの影響を検出する能力が限られていたとしても、調査で何も見出されなければ、そのこと自体が人々を安心させる材料になるでしょう」。

7月、福島県立医科大学は、災害時の正確な居場所、屋外にいた時間の長さ、および摂取したすべての飲食物を指定して被ばく量を個別に算定することを目的とした意欲的な調査を開始した。この調査では、福島県のすべての子どもを対象とした継続的な甲状腺検査と、妊婦および避難者の検診を少なくとも30年間続けていく予定である。

プレストンとスワードは、福島の長期的な健康調査にもうひとつの要素を含めるよう提案した。その要素とは、災害の心理的影響に関する注意深い分析である。まだ科学でも解明しきれていない低線量被ばくについて不確かな点を抱えながら生きるストレスは、人の健康に最も大きな影響を最も長期にわたり及ぼすおそれがある、と彼らは締めくくった。

福島と海シリーズ

2011年の日本

http://www.whoi.edu/main/japan-2011

放射能と海

http://www.whoi.edu/page.do?pid=83397&tid=3622&cid=94989

福島第一原発の事故

放射能が海に及ぼす影響を探る

http://www.whoi.edu/website/fukushima-symposium/overview

フクシマと海」コロキウム、2013年5月9日

http://www.whoi.edu/main/morss/fukushima

福島から太平洋に放出された放射能

2011年6月3~17日の調査航海

https://www.whoi.edu/page.do?pid=67796

日本の地震から得た教訓

その原因と結果から、科学者は何を学んだか?

http://www.whoi.edu/oceanus/viewArticle.do?id=131749

カフェ・トリウム(ケン・ベッセラー研究室)

http://cafethorium.whoi.edu/website/about/index.html

WHOI津波ウェブサイト

http://www.whoi.edu/home/interactive/tsunami/indexEnglish.html