Oceanus Online Archive

Rebuilding Alvin: Jonathan Howland

The 25th installment in our series on the people at Woods Hole Oceanographic Institution who helped design and build the new and improved version of the submersible Alvin.

Read MoreRebuilding Alvin: Phil Forte

A new installment in our series on the team of people at Woods Hole Oceanographic Institution who helped design and build the new and improved version of the submersible Alvin.

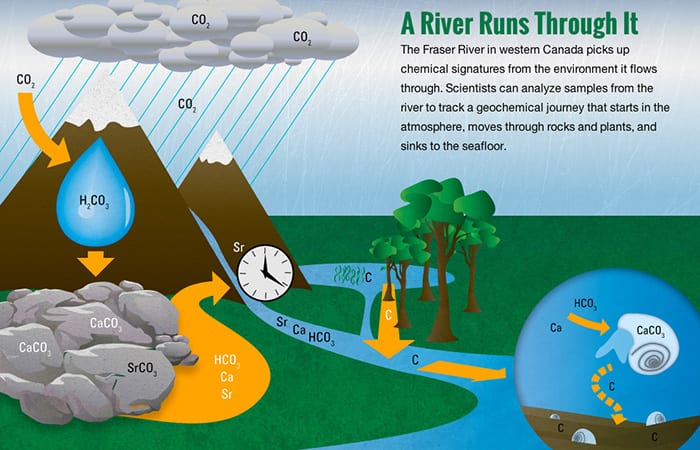

Read MoreOf The River and Time

The Fraser River in western Canada is flowing with tiny time capsules. Inside them is a fascinating history of Earth’s landscape and climate. For the past four years, I have…

Read MoreA River Runs Through It

The geochemical journey of carbon from the atmosphere to the river.

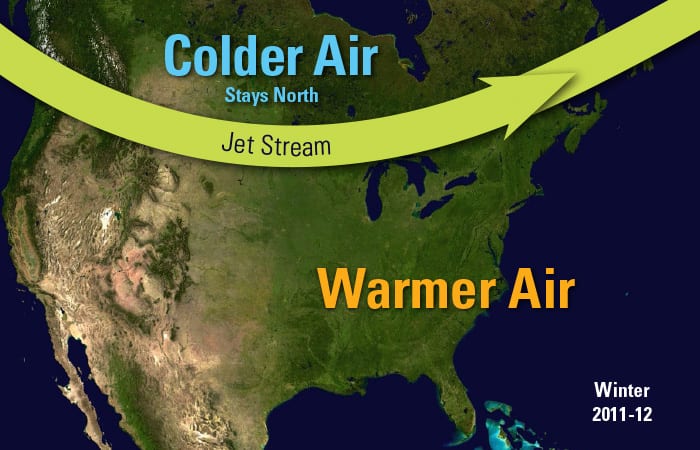

Read MoreJet Stream Gets Fish in Hot Water

WHOI scientists traced a heat wave in the North Atlantic, and the disruption of fisheries that it caused, to an unusual pattern in air circulation months earlier.

Read MoreDetours on the Oceanic Highway

WHOI graduate student Isabela Le Bras is exploring newly discovered complexities of the Deep Western Boundary Current, a major artery in the global ocean circulation system that transports cold water south from the North Atlantic.

Read MoreA Buoy’s Long Strange Trip

Since 2004, WHOI scientists have deployed ice-tether profilers (ITPs) in polar sea ice to monitor changing conditions in the Arctic. ITP 47 found its way to the coast of Ireland.

Read MoreLi’l Alvin

Tom Ryder is a professional underwater diver and a radio-controlled model builder. That combination, naturally, led to a fully operational miniature version of the deep-sea sub Alvin.

Read MoreThe Mesocosm Lab

A mesocosm is an ecosystem in miniature, providing a useful middle ground between an indoor lab and the great outdoors.

Read MoreMysterious Jellyfish Makes a Comeback

In July 2013, Mary Carman, a researcher at Woods Hole Oceanographic Institution, was diving in Farm Pond on Marthaâs Vineyard when something that felt like hypodermic needles stung her face.

Read MoreMessage Bottled in an Email

Amid the dunes of a tiny island in the North Atlantic, a scientist found a sandblasted bottle with a note in it.

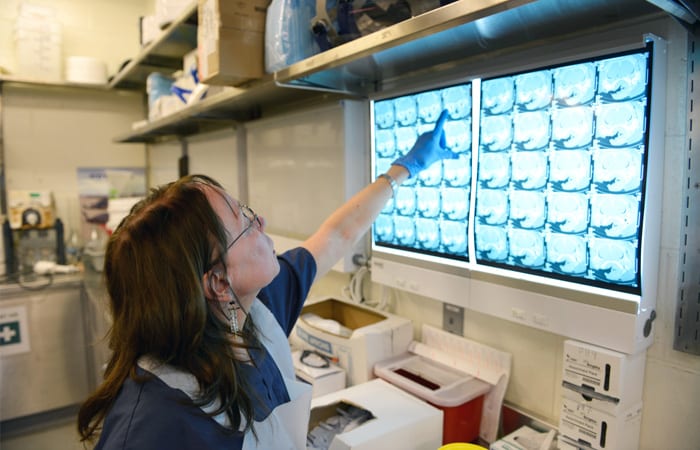

Read MoreWHOI CSI Lab Investigates Rare Whales

Two seldomly seen deep-diving whales called True’s beaked whales were found dead on a beach on Long Island, N.Y. Why did the whales, an adult female and male juvenile,die?

Read MoreWhat Causes the Atlantic to Bloom?

Every spring, waters in the North Atlantic Ocean explode into green and white patches as countless microscopic marine plants bloom.

Read MoreCan Squid Abide Ocean’s Lower pH?

To most people, squid are calamari: delicious when fried. But to WHOI researchers Max Kaplan and Aran Mooney, squid are another reason to be concerned about ocean acidification.

Read MoreLush Life, Deep Down

Scientists find an active ecosystem of bacteria, archaea, and fungi in the sediments far beneath the sea floor.

Read MoreWHOI Scientists Garner Awards in 2013

As the year 2013 ends, we profile scientists who recently received awards and recognition for their work.

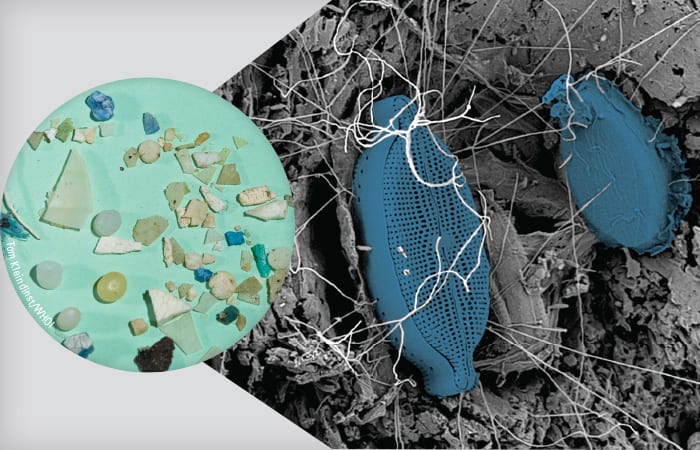

Read MoreBehold the ‘Plastisphere’

Plastic debris provides living space for a variety of marine microbes.

Read MoreDropping a Laboratory into the Sea

Scientists at WHOI deploy moored robotic laboratories in the Gulf of Maine for long-term monitoring of red tide algae

Read MoreCall of the Whales

Robotic gliders equipped with acoustic monitoring devices can now eavesdrop on whales, enabling researchers to locate the elusive animals before they surface and to warn ship pilots in the area to slow down to reduce the chances of a deadly collision.

Read MoreThe Return of the Seals

WHOI biologist Rebecca Gast examines whether the recovered and thriving population of gray seals in Cape Cod waters has affected water quality off the beaches they frequent.

Read MoreThe Decline and Fall of the Emperor Penguin?

Climate change is shifting conditions on which Emperor penguins in Antarctica depend to sustain their populations.

Read MoreWhat Doomed the Stromatolites?

About a billion years before the dinosaurs became extinct, stromatolites roamed the Earth until they mysteriously disappeared. Well, not roamed exactly. Stromatolites (“layered rocks”) are rocky structures made by photosynthetic…

Read More