Pollution

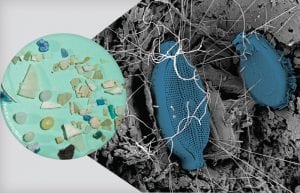

From Macroplastic to Microplastic

An estimated eight million tons of plastics enter our oceans each year, yet only one…

The Bacteria on Your Beaches

The widespread use of antibiotics is increasing the spread of antibiotic-resistant bacteria—perhaps into the ocean,…

Reassessing Guidelines for Oil Spill Cleanups

A new discovery could change the way officials approach oil spill cleanups.

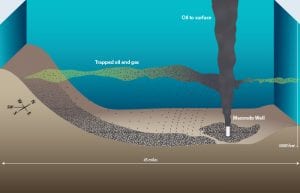

A Long Trail of Clues Leads to a Surprise About Oil Spills

Scientists followed evidence from the 2010 Deepwater Horizon oil spill to discover an unexpected phenomenon.

To Track an Oil Spill

WHOI scientists are helping to develop a robotic underwater vehicle that can track oil spills…

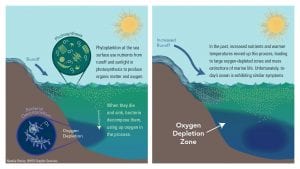

Will Oxygen in the Ocean Continue to Decline?

The living, breathing ocean may be slowly starting to suffocate. The ocean has lost more…

Can Clams and Oysters Help Clean Up Waterways?

Towns in Cape Cod are looking to shellfish not only as culinary treats, but as…

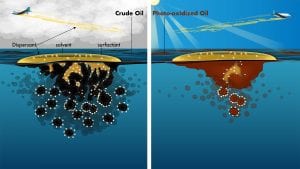

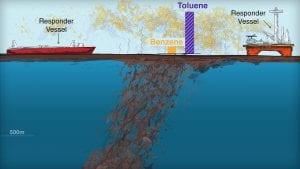

Did Dispersants Help During Deepwater Horizon?

In the heat of the 2010 Deepwater Horizon disaster, U.S. government and industry responders had…

Did Dispersants Help Responders Breathe Easier?

Seven years after the disastrous Deepwater Horizon oil spill in the Gulf of Mexico, the decision…

Back to Bikini

WHOI scientists returned to the Pacific islands of Bikini and Enewetak in 2015 to study…

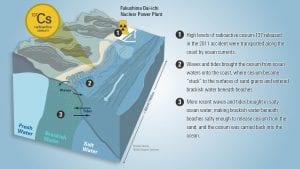

Radioactivity Under the Beach?

Scientists have found a previously unsuspected place where radioactive material from the Fukushima Dai-ichi nuclear…

Scientists and Navy Join Forces

When U.S. Navy were preparing a major NATO military exercise, they solicited help from WHOI…

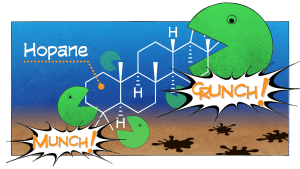

What Happened to Deepwater Horizon Oil?

Officials pumped a huge amount of chemicals into the deep ocean during the 2010 Deepwater…

The Riddle of Rip Currents

Rip currents claim more than 100 lives in the United States each year and are…

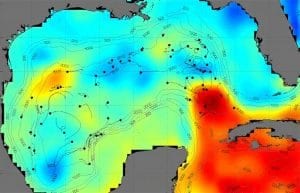

Hidden Currents in the Gulf of Mexico

The Deepwater Horizon oil spill five years ago gave new impetus to investigating unknown subsurface…

Where Did Deepwater Horizon Oil Go?

The Deepwater Horizon oil spill was unprecedented, and five years later, scientists are piecing together…

Behold the ‘Plastisphere’

Plastic debris provides living space for a variety of marine microbes.

The Return of the Seals

WHOI biologist Rebecca Gast examines whether the recovered and thriving population of gray seals in…

Communication in the Fukushima Crisis

For most of Japan and the rest of the world, the first clear sign of…

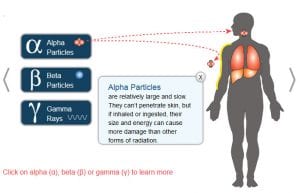

Radiation Health Risks

The ability to gauge radiation at vanishingly low concentrations gives scientists a powerful tool for…

Seafood Safety and Policy

In Japan, a nation that eats prodigious amounts of seafood, one question sits high on the…

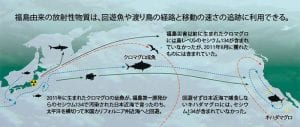

マグロの話

Understanding the movement of Fukushima-derived radioactivity through marine ecosystems may come down to getting a…

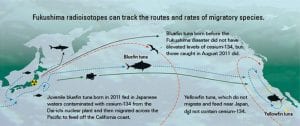

Tale of the Tuna

Understanding the movement of Fukushima-derived radioactivity through marine ecosystems may come down to getting a…