Pollution

日本の三重災害

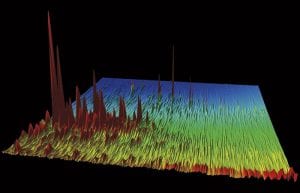

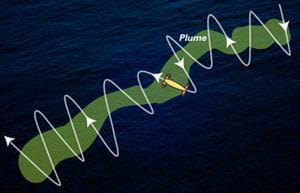

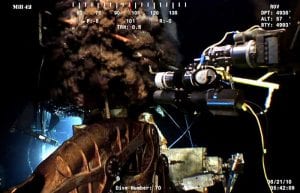

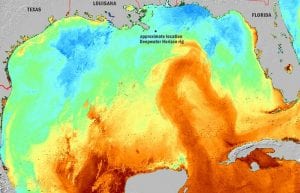

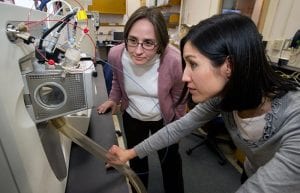

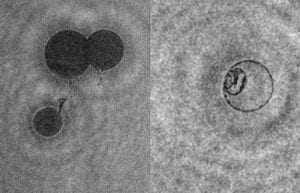

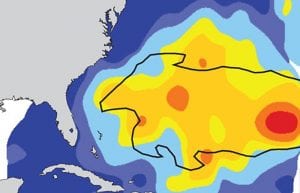

» English version 現在「日本の三重災害」として知られている地震、津波、原発事故の苦難の連鎖は、海底の大規模な破壊とともに始まった。 2011年3月11日午後2時46分、東北沖の海底、日本海溝の底でぶつかり合うユーラシアプレートと太平洋プレートにすべりが生じた。ここは世界で最も地震が多発する地帯であり、このようなすべりの発生は珍しいことではない。海底で上の地層が下の地層に対してずり上がる巨大衝上断層は長さ約800kmにもわたり、比較的小さな揺れなら毎年数百回も起こっている。 ただ、そのすべりは通常とは違っていた。のちに東北地方太平洋沖地震と呼ばれることになるこのマグニチュード9.0の揺れは、近代的な記録が残されるようになった1900年頃から起きた世界で5番目に大きな地震である。震源地から320 km も離れていない東京で6分間も揺れが続いた。ようやく揺れが収まったとき、本州は東へ8m移動していた。 地震による陸上の被害は甚大であった。それに加えて大津波が押し寄せたのだった。とてつもない海底からの突き上げにより一連の巨大な津波が生じ、その第一波は地震から30分以内に沿岸を襲った。 津波になすすべもなく 東京から約226km北で1971年から運転されていた東京電力福島第一原子力発電所では、この地震によってすでに停電していたものの、非常用バックアップシステムが適切に機能していた。そこを津波が襲った。発電所の防犯カメラによる映像が、まさにその一瞬をとらえている。原子炉の正面で、高さ約6mの防波堤に守られた浅い港湾内を漂う小船。その防波堤のすぐ後ろから巨大な波がうねり迫ってくる。 高さ約14mにも達した津波は、すべての安全措置を乗り越えた。原子力発電所施設は急速に浸水し、バックアップ用のディーゼル発電機は機能を停止した。この全電源喪失が壊滅的な悪循環を引き起こし、チェルノブイリ原発事故以来最悪の被害をもたらすことになる。 冷却システムを失った同原発で、6基の原子炉のうち3基が過熱し始めた。数日のうちにこれら3基では溶融した核燃料により生じた水素ガスが充満して大爆発が起こり、4号機の建屋にも被害が及んだ。この爆発による放射性降下物の予測変化に基づいて日本政府は避難指示区域を広げ、15万人以上が自宅から避難した。一方、完全なメルトダウンを阻止するための必死の努力のなかで、高圧放水砲、消防車、ヘリコプターから何千トンもの水が原子炉に注がれ、その汚染水の大半が、最終的に海へ流出した。 廃墟と化した一帯 津波の第一波到来から予断を許さない状況が続いた約10日後、差し迫った原子力危機は収束した。しかし、この三重災害がいまも及ぼし続ける影響は実質的に予測がつかない。津波だけで死者が約2万人。避難者は15万人を超える。経済的損失は、24兆〜47兆円と推定される。海岸に沿って散乱した約2,250万トンの瓦礫を撤去する作業だけで数年はかかる。 それより甚大な原子力災害の被害は、全貌が明らかになるまで数十年かかるかもしれない。放射性降下物により、原発周辺とその北西780km2の地域が帰還困難になったため、さらに15万人が帰る家を失った。水、土壌、農作物、植生の広域汚染により、コスト高な除染作業を強いられ、汚染地域からの食材流通は禁止された。とくに影響を受けた地域に住む子どもの健康に関する懸念が一気に広がり、現在も続いている。 放射能への緊急のまた継続的な被ばく情報が不確かであったことから、社会的な不安が高まり、地元の経済は沈滞し、日本における原子力発電の未来にも陰がさした。 災害の最中、そして災害後の情報伝達の不手際や、情報提供の差し控えなどによって、当局に対する不満と怒りが増した結果、日本政府と業界幹部だけでなく、日本の科学者に対する社会的信用もいちじるしく損なわれた。 海洋における放射能 「事態はもっと悪くなっていたかもしれません」。ウッズホール海洋学研究所の海洋化学者ケン・ベッセラー博士は言う。当時の気象条件と、原発が海岸沿いにあったことが幸いし、福島原発事故により放出された放射性物質の80%は、人口の密集した本州ではなく、海域に到達したものと推定された。その結果、原発付近の住民数千人が何らかのレベルで被ばくした一方で、その他の地域に住む数千万人単位の日本人は被ばくを免れた。 その反面、膨大な量の放射性物質が大気降下物として、また高濃度の放射性物質を含む冷却水の直接排出として北太平洋西部に流出し、かつてない難問を海洋科学者に突きつけることとなった。いったい海は何を吸収したのか。微生物から、魚類、人に至るまで、各レベルの海洋生物に対する当面の影響は何か。放射性物質はどこまで広がり、どこへたまるのか。日本からも世界中からも大勢の研究者が動員され、これらの問題に取り組んでいる。 ベッセラーは、ウッズホール海洋学研究所でこの災害の経過を注意深く見守っていた。彼は、MIT/WHOI(マサチューセッツ工科大学/ウッズホール海洋研究所)共同プログラムの大学院生として、冷戦時代の核兵器実験で大西洋に残留していた微量プルトニウムを測定して以来、その経歴のほとんどを海中の放射性同位体研究に費やしている人物である。 博士号取得間近の1986年4月、彼はチェルノブイリ原発事故が起こったことを耳にするなり、すぐさまトルコに足を運び黒海で放射性同位体の試料採取を開始した。それからの数十年、ベッセラーの主な関心は、自然の地球化学現象により海域に存在する放射性物質と、それらの放射性同位体を使って海洋学者が海流を追跡し、海域で起こる過程を理解するための研究手法の開発と改善とに注がれてきた。 海域での試料採取 福島原発の事故経過に伴い、彼は、同原発を運用する東京電力株式会社から発表されたデータを追った。汚染の規模が明らかになるまでしばらくかかった。ついに4月6日、同原発近くの排水口で測定されたセシウム137のレベルが、1m2あたり約6,000万ベクレルという衝撃的な高濃度でピークに達した。 「心配になり始めたのはそのときでした。すでにその時点のレベルで今までにない規模の海洋への放射性物質の流出だと言えます」。 彼はさっそく精力的に当該海域への調査航海の準備を開始し、数週間で、船舶と乗組員、国際科学者チーム、そしてジョージ・アンド・ベティ・ムーア財団からの助成金3億5千万円をかき集めた。調査船カイミカイ・オ・カナロア号をハワイ大学から傭船し、日本領海での試料採取に必要な日本政府の最終許可を待っている段階で、6月6日、2週間の調査航海へと横浜港を発った。日本の船舶が近海で測定を行う一方で、ベッセラーとそのチームは沖合での調査に焦点を合わせた。放射性物質の広域移流と最終的な行き先について、全体像を把握するためである。 5月から6月初旬にかけて、初期に流出したセシウムの大半が沿岸域から外洋域へ拡散するに伴い、沿岸水中のセシウム137濃度は急激に低下した。セシウム137は海水に溶けるため海水と同じように拡散する、と彼は説明する。「流出源を止めれば、セシウム137濃度はすぐに低下します」。 海産物のリスクは? その後、カイミカイ・オ・カナロア号で試料採取を行ったところ、房総半島沖を北東方向へ流れる強力な黒潮によって、放射性物質の大半が北太平洋の外洋域へ運ばれていたことが確認された。ベッセラーとそのチームは、幅広い海域をカバーして、海水試料、プランクトン、小型魚類を海面および各深度で採取した。得られた結果はいくつかの点で安心材料となった。沖合海域におけるセシウムのレベルは通常より高かったものの、人や動物が被ばくした場合に危険と見なされる基準値よりは低かった。ただし、それらのレベルは、魚類の体内に蓄積されて最終的に海産物として消費される場合には、懸念を生む高さでもあった。…