Oceanus Online Archive

Rebuilding Alvin: Chris Lathan

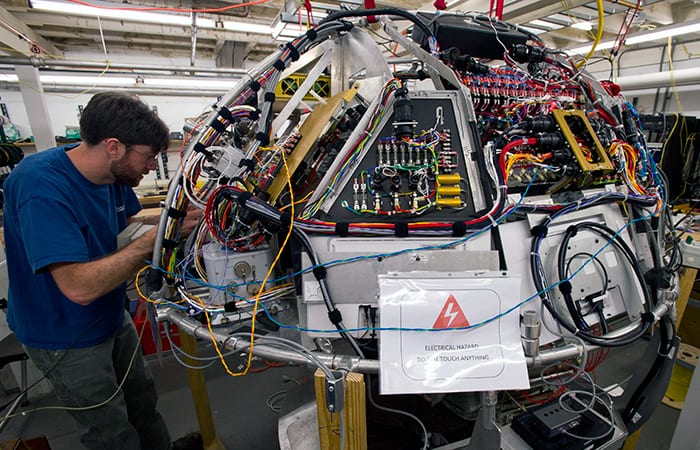

From the beginning of 2011 to May 2013, Alvin, the U.S. science community’s only human-occupied submersible dedicated to deep-sea research, underwent a thorough overhaul and upgrade to greatly enhance its…

Read MoreThe Scientist and the Poet

Alice Alpert, a graduate student in the MIT/WHOI Joint Program, studies what the chemistry of coral skeletons can tell us about the ocean in the past. Before coming to WHOI,…

Read MoreRebuilding Alvin: Lisa Smith

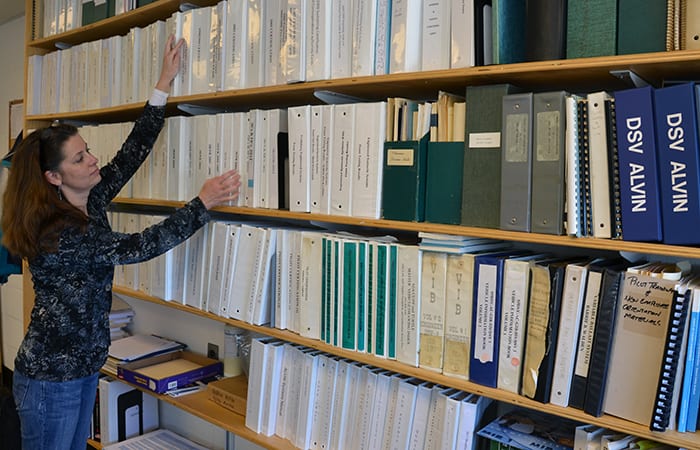

From the beginning of 2011 to May 2013, Alvin, the U.S. science community’s only human-occupied submersible dedicated to deep-sea research, underwent a thorough overhaul and upgrade to greatly enhance its…

Read MoreRebuilding Alvin: Hugh Popenoe and Rob Lewis

From the beginning of 2011 to May 2013, Alvin, the U.S. science community’s only human-occupied submersible dedicated to deep-sea research, underwent a thorough overhaul and upgrade to greatly enhance its…

Read MoreRebuilding Alvin: Phil Santos

From the beginning of 2011 to May 2013, Alvin, the U.S. science community’s only human-occupied submersible dedicated to deep-sea research, underwent a thorough overhaul and upgrade to greatly enhance its…

Read MoreRebuilding Alvin: Jeff McDonald

Since the beginning of 2011, Alvin, the U.S. science community’s only human-occupied submersible dedicated to deep-sea research, has been undergoing a thorough overhaul and upgrade that will enhance its capabilities.…

Read MoreArt Meets Science in a Book called Bloom

When conditions of light and nutrients align in the surface waters of the ocean, tiny single-celled algae called phytoplankton respond with explosive growth and reproduction in a phenomenon known as…

Read More災害時の コミュニケーション

福島中央テレビ » English version 福島第一原子力発電所の異常が日本中そして世界中に知れ渡ったのは、2011年3月の津波翌日のニュース速報で衝撃的なビデオ映像が流れた瞬間であった。福島中央テレビが捉え、4分後に放送したその映像は、福島原発から吹き上がる濃い白色の雲だった。これは、後に原子炉1号機の爆発によるものと判明する。だがそのときは、ニュースキャスターの緊迫した声で、それは煙のように見えるが、もしかすると水蒸気の可能性もあると伝えたのみであった。この白煙は、海上を北へ運ばれていくように見えた。 その放送責任者であった福島中央テレビの寺島祐二取締役副社長は、2012年11月に東京で開かれた「海洋放射能汚染に関する国際シンポジウム」で当時のひっ迫した状況を述懐した。寺島は、このシンポジウムにおいて災害時・災害後の情報伝達の取り組みについて議論を交わした日米ジャーナリストパネリストの一人である。 寺島は言う。「地元メディアとしての私たちの役割は、主に身近な出来事、特に災害について、ただちに報道することです。ですが、そのときは私たちも何を撮影したのか把握していませんでした。ただ撮影したままを放映するしかありませんでした」。 もう一人のパネリストであるニューヨークタイムズ紙のマーティン・ファクラー東京支局長も、当時は暗中模索であった。「最初の10日間はそんな状態でした」とファクラーは言う。「政府も東京電力株式会社も何も言ってきません。日本の科学コミュニティからも、ほとんど情報は得られませんでした。私たちが何とか状況を把握しようとしている間に、最初の爆発が起こり、続けて第2、第3の爆発が起こりました」。 ファクラーは、日本国外の科学者たちと話して初めてそれが水素爆発であった可能性が高いことを知り、それがおそらく原子炉の部分的なメルトダウンを意味することを知ったという。「ですが、これを記事にしたところ、「メルトダウン」という言葉を使ったとして日本側から非常に強い批判を受けました。それは驚くほどの強い否定でした」。 福島中央テレビのカメラだけが停電を免れ、爆発の様子を捉えた。そして、その映像は福島中央テレビの放送ネットワークだけに流された。日本政府がすでに原子力緊急事態宣言を発令していたこともあり、混迷と恐怖が広がった。 寺島は言う。「私たちが爆発の様子を放送したことを勇気ある決断だったと言ってくださる方々がいます。私個人の信条ですが、パニックを起こすからといって、このような重大情報の開示をためらい、またそれを正当化することは無責任だと思います」。 このとき多くの日本人がYouTubeにアクセスした。YouTubeには、海外で放送されたニュース番組から取った爆発の動画が多数アップロードされ、さらに効果音が加えられたものまであった。 「この放送の結果、社会は災害の本当の重大さに気づき、大勢の方が避難を決意したのです」と寺島は述べる。そして、当局への疑惑と不信が広がり始めた。 混乱の日々 ネイチャー誌でこの危機を報道したジェフ・ブラムフィール記者は、これとはやや異なる視点を同シンポジウムの参加者に提示した。「私はロンドンにいましたが、あれだけの情報があれだけ迅速に得られたことに驚いていました。東京電力株式会社は、計測されてすぐの放射線量値を事故から24時間以内に提供していましたし、原子炉の状況もリアルタイムで更新していました」。 本当の問題は、情報の欠如ではなく、コミュニケーションの欠如ではなかったか、とブラムフィールは示唆する。両者の違いは、災害の次の段階で明確になっていった。ファクラーは言う。正式な発表がほとんどないまま10日ほど過ぎた頃、「大量の情報が一度に開示されました。政府批判が高まったためだろうと思います。膨大なデータが何の説明もなく次々と公表されました」。 その時点で、健康物理学に詳しい記者がほとんどいないため、メディアは実際のリスクを理解することが非常に難しくなった、とブラムフィールは言う。一方、政府は、測定値に対する恐怖を和らげるため、線量が規定の安全レベルをはるかに超えているにもかかわらず、「大丈夫だ。リスクはない」と言い続けた。 寺島にとっては、パニックを防ごうと政府当局がむなしい試みを重ねていること自体が、恐怖で正常な判断力を失った状態に思えた。実際、このいわゆる「エリートパニック」が、後に広く報道されたSPEEDI(緊急時環境線量情報予測システム)に関する問題を助長した可能性が高い。この高精度コンピュータ予測システムは福島災害のほぼ直後に大気中の放射性物質の拡散予測を開始したが、その情報の初公開は2週間近くも延期された。避難住民は、SPEEDIを含め、どこからも指針が得られず、一部には難を逃れるどころか放射性物質の降下した高濃度汚染地域へ避難してしまった人々もいた。 ファクラーは、ニューヨークタイムズ紙に掲載した記事で、「日本の政治家たちは、当初SPEEDIのシステムについて知らず、その後は、そのデータを過小評価した。避難指示区域を大幅に拡大する必要性が事故の重大性を認めることになるのを恐れたのであろう」と書いた。動機が何であれ、データを伏せれば無防備な市民を危険に陥れる、と評論家は言う。そして、結果的に社会的信用はいっそう低下した。 致命的な決断はほかにもあった。ブラムフィールは、災害後、被災したいくつかの県が地元の米と魚を食べても安全であると宣言したものの、後日それらの食材に汚染が見つかるなど、判断を急ぎすぎた例を指摘した。それよりダメージが大きかったのは、政府が何の説明もなく一見恣意的に学童の安全な被ばくレベルを年間1ミリシーベルトから20ミリシーベルトに引き上げたことである。 このような当局の失策は、低レベル放射線の影響が依然不明確であることとあいまって日本の社会に不満と怒りを生じさせたが、それは政府に向けられただけでなく、公の場での発言に消極的な日本の科学者たちにも向けられた。 便りが「ある」のはよい便り メディアも無傷ではいられなかった。パネリストの一人、共同通信社の太田昌克編集委員は、初期に多くのメディア同業者に問題があったことを認めた。それには、大規模災害を取材する準備態勢の欠如、追い詰められた政府を批判したがらない消極的な姿勢、そして必要な専門知識不足から当局発表どおりの報道をする傾向などが含まれる。 必要情報が欠如していた結果、不安を抱えた市民は他の情報源を求め、多くが外国のウェブサイトやニュースサービスを探した。中にはボランティアとして被災地に踏み込んで自ら情報を得ようとする者もいた。 三重大学生物資源学部の勝川俊雄准教授は水産業管理の専門家であり、2011年3月以降の大半を、津波で破壊された村のうち何か所かにおいての 漁業者支援に費やしてきた。しかし、自ら子どもに何を食べさせるべきか悩む親の一人でもある勝川は、放射線が健康に及ぼす影響について独学で学び始め、不安を抱える他の保護者と話し合って、食の安全情報をインターネットで共有することにした。自身のブログとTwitterフィードが多くの人に読まれるようになった結果、彼は消費者団体向けの講演や女性雑誌への寄稿を依頼され、テレビにも出演するようになった。 東京で開かれた「海洋放射能汚染に関する国際シンポジウム」で勝川は言った。「日本の科学者は、不確かな情報を発表することにためらいを感じます。しかし、あの災害の後では、ほぼすべてのことが不確かでした」。最初の2日間で放射性ヨウ素の大半が大気中に放出されたことを考えると、「不確かさが解消されるまで待つ余裕はありませんでした」。 勝川自身が情報を伝える中で学んだのは、大半の人々は完全な情報を要求しているわけではなかったことだという。「慎重な説明がなされていれば、不確かな情報でもよかったのです。人々はそのときわかっていることを知りたがっていたのです」。 残念なことに、情報を伏せて被ばくリスクを過小評価する傾向は、災害後の日本全土に長期的な悪影響を及ぼした、と勝川らは報告する。福島から幅広い報道を行ったニュークリアインテリジェンスウィークリー誌のミゲル・クインタナ特派員は、同シンポジウムで語った。「社会の認識と科学的情報には大きな隔たりがあります。私が話を伺った多くの方々は、公表された情報をまったく信じていません」。 ニューヨークタイムズ紙のファクラーは、これに同意して次のように述べた。「非常に大きな問題がいくつも未解決のままです。まず社会的合意が得られていません。日本の友人たちは太平洋産の海産物を買いません。それは放射能測定値と消費者を安心させようとする言葉を信用していないためです。彼らは、消費者より生産者を優先する官僚体制が、食の安全レベルについて常に消費者をだましてきたと考えています」。…

Read MoreCommunication in the Fukushima Crisis

For most of Japan and the rest of the world, the first clear sign of trouble at the Fukushima Dai-ichi nuclear power plant was a breaking news video aired the…

Read MoreRadiation Health Risks

The ability to gauge radiation at vanishingly low concentrations gives scientists a powerful tool for understanding ocean processes. “We can measure down to less than 1 becquerel”—one radioactive decay event…

Read More健康上のリスク

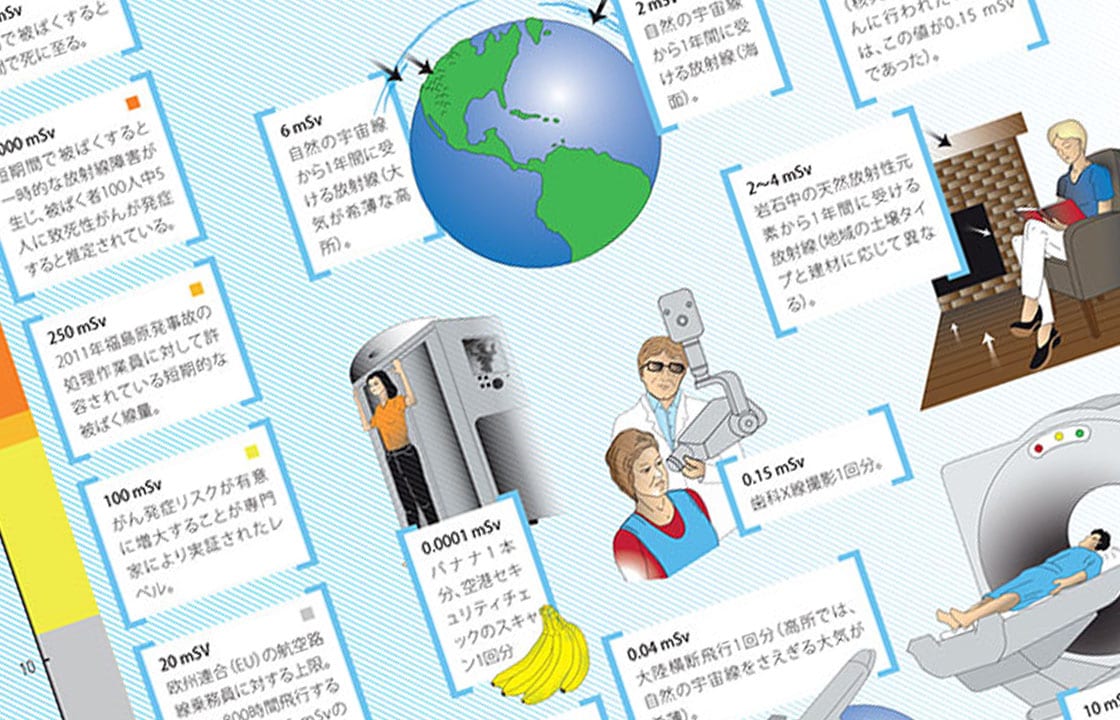

» English version 微量の放射線量を計測できる機器は、科学者が海洋過程を理解する際、強力なツールとなる。「現時点では1ベクレル未満まで測定できます」と、ウッズホール海洋研究所のシニアサイエンティストである海洋化学者ケン・ベッセラー博士は言う。 1ベクレルとは、放射性崩壊イベントが1秒あたり1回起こることを意味する。「ただし、測定できる放射能がすべて人の健康に有害だとは限りません」。 では、どの被ばくレベルから人に有害になるのか。また、福島原発事故で生じた放射能は、人の健康にどのような影響を及ぼす可能性があるのだろうか。 ベッセラーら科学者たちは、2011年6月に日本沖で航海中、津波で多数生じた瓦礫が海に漂っているのを見つけるたびに放射能レベルを測定し、その後も悪影響を及ぼすおそれがないか監視してきた。そのときの海水試料を後日研究室で調べたところ、沖合での放射性同位体セシウム137レベルは米国の飲用水許容レベルより低かったが、福島原発事故以前と比べると千倍以上高かったことがわかった。福島由来の放射能は、やがて太平洋全域に現れるであろうが、現れてもこの「微量」レベルどまりとなり、人の健康に直接影響を及ぼすことはないであろう。 しかし、日本人の食事に多く含まれる魚と海藻に最終的に蓄積される福島由来の放射性物質については懸念の声が高い。「これは放射性物質が蓄積したものを食べることによる体内被ばくの問題で、体外からの被ばくとはまた別の問題です」。2012年11月に東京で開かれた「海洋放射能汚染に関する国際シンポジウム」でベッセラーは言った。汚染海域で獲れた魚からは、災害前より高レベルのセシウムが今も検出され続けており、その理由はわかっていない。また、福島原発付近では、セシウム値が異常に高い魚も時折見つかっている。この2つの事実は、今後さらに調査が必要であり、福島沿海の魚がまだ安全に食べられると言えないことを示している。これらの海域は、現在も漁場が閉鎖されたままである。 それにもまして懸念されるのが陸上の放射能である。ベッセラーによると、「海と違って、陸上では一度降下した放射性物質がそのまま居座り、土壌と植物に取り込まれます。その場合、放射性物質は長期的な放射線源となり、人はより高レベルの放射能を直接受けることになります。海中では放射性物質が薄まるため、そのようなことにはなりません」。 偶然の風 さいわい事故発生時に吹いていた風のおかげで、福島第一原子力発電所から放出された放射性同位体の80%は海に落ちた。その幸運と被災区域からの避難が功を奏し、住民の急性被ばくは限られたレベルにとどまった。ただし、メルトダウンから数日後には風雨の向きが変わり、陸上にも放射性降下物のホットスポットがところどころ生じてしまった。 被ばく量が最も高かったのは、当然ではあるが原発内で作業にあたった人員であった。原子放射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCEAR)によると、災害の拡大を防ぐため救急隊が駆けつけた混乱ピークの数日間で、それら167人の作業員は100ミリシーベルトを超える放射線を浴びた。100ミリシーベルトとは、がん発症リスクが有意に増大すると専門家が実証したレベルである。それより低線量の被ばくリスクも議論されているが、そのリスクはより小さく、検出も難しい。 東京電力株式会社の他の作業員2万人と、放射性物質が降下した地域の住民およそ15万人の被ばく量は、それより低かった。世界保健機関(WHO)によれば、それら住民の大半は2~10ミリシーベルトの線量を受けた。避難が遅れた福島県双葉郡浪江町と同相馬郡飯舘村の住民は、10~50ミリシーベルトを被ばくした。懸念される例外として、浪江町からの避難経路のひとつで1歳児の放射性ヨウ素131被ばく線量が最高100~200ミリシーベルトと推計されたことが複数のメディアで報告されている(環境省委託チーム調べ。24時間屋外にいたと仮定した場合)。 ヨウ素131は半減期が約8日と短命で、福島由来の放射能として最も深刻な健康被害をもたらすおそれがある。米国ローレンスリバモア国立研究所のジェームズ・スワード医学ディレク ターが同シンポジウムで説明したように、放射性同位体は、人体への取り込まれ方も標的となる器官も多種多様である。ヨウ素は甲状腺に集まり、線量がある程度高まると、特に子どもの甲状腺がんリスクを増大させる。 甲状腺がんは、チェルノブイリ原発事故が人体に及ぼした唯一最大の影響であり、UNSCEARの報告によると2005年までに6,000件もの症例が認められている。さいわい、このがんは通常治療可能で、致死率も低い。 チェルノブイリでの平均的な被ばく線量は、福島の場合よりはるかに高かったとスワードは急いで付け加えた。岩手県とその近隣県で政府が1,080人の子どもから収集したデータによると、35ミリシーベルトを超える線量を甲状腺に受けた子どもはいなかった。「たしかに、この母集団では子どもの甲状腺がんリスクが若干ありますが、そのリスクは全体として非常に低く、疫学的技術では測定が困難です」とスワードは言う。 低線量に関する問題 もうひとつの悩みの種は、セシウム放射性同位体への長期的被ばくである。東京慈恵会医科大学の小児腫瘍専門医である浦島充佳助教授が、福島市に隣接する福島県伊達郡桑折町で妊婦と子どもの検査を行ったところ、被験者100人に1人の割合で世界の平均バックグラウンドレベルより高い線量を受けていたことがわかった。低レベルで被ばくした場合の影響がよくわかっていないことが少なくとも一因となり、人々は今も強い不安を抱いている。 職業病医学の臨床医であり急性放射能中毒の治療経験もあるスワードは、低線量被ばく問題として知られている問題に取り組んでおり、その基礎的な情報を紹介した。 スワードによると、世界の人々は絶えず微量の放射線にさらされているが、線量が低いため健康上の悪影響はないと考えられている。このバックグラウンド放射線による被ばく量は年間平均3ミリシーベルトで、自然および人工の放射線源から来るものである。自然に存在する放射線源としては、宇宙輻射(例えば、太陽系外から来る高エネルギー粒子)および岩石から放出されるラドンなどがある。人工の放射線源としては、医療用X線やCTスキャン装置などがあり、飛行機で移動するだけでも、高空では宇宙輻射から人体を守る空気が希薄であるため、地上より高い放射線を浴びることになる。同じ理由から、高地で暮らす人々の被ばく線量は高く、最高で10ミリシーベルトにもなる。 放射性物質は、体内・体外経路で人体に取り込まれる。X線のように体を透過するものもあり、また空気から吸い込まれ、皮膚から吸収され、飲食物から摂取されるものもある。不安定な放射性同位体は、体内の細胞に入るとDNAその他の細胞分子と衝突して直接DNAを損傷し、あるいは反応性の高い分子であるフリー ラジカルを生じて間接的にDNAを損傷する。 線量が限られている限り身体はその損傷を自己修復できるが、線量が身体の修復機能を上回ると、2種類の影響が生じる。その一方は「確定的」影響と呼ばれ、高線量を被ばくしたすべての人に生じる。その場合、皮膚には熱傷、眼には白内障が起こり、妊婦には胎児の発育障害といった健康上の問題が生じる。ありがたいことに「このタイプの影響は福島周辺では顕著な問題になっておらず、より高い線量を浴びた原発作業員でも、この問題は見られていないようです」とスワードは言う。 ランダムな影響 他方の影響は確率的またはランダムな影響と呼ばれ、その最も深刻なものががんである。人への確率的影響に関する知見の多くは、原子爆弾が投下された広島と長崎の被爆生存者を長期的に調査して得られたものだとスワードは言う。これらの調査によれば、100ミリシーベルトの線量を超えると、がんの重度ではなく発症リスクが被ばく線量に比例して直線的に増大する。 100ミリシーベルトでのがん発症リスク増加はわずかで、ほぼ0.5%であるとスワードは述べる。日本人の場合、平均的な男性が一生の間に何らかの原因で致死性がんを発症する確率は26%で、平均的な女性ではそれが16%であると彼は説明する。放射線被ばく量がさらに100ミリシーベルト加わると、そのリスクはそれぞれ約26.5%および約16.5%に上昇し、子どものときに被ばくすると、その数値はわずかに高まる。 ただし、被ばくレベルが100ミリシーベルトを下回ると、がん発症率は非常に不明瞭になる。「線量に関係した影響を示す証拠はわずかしかありません」とスワードは言う。そのため、例えば発電所の作業員や放射線技師に対して定められた低線量の被ばく安全基準は、高線量とその影響の関係を単純に低線量まで延長した「直線しきい値なしモデル」と呼ばれる仮説に基づいている。本質的にいうと、このモデルでは、いかなる線量の放射線も発がんリスクを増大させると保守的に考えており、リスクの生じる最小値であるしきい値はない。 問題は、この仮説の妥当性について科学者間でも意見が一致しないことである。何らかのしきい値より低い線量を浴びても害はないとする意見もあり、DNA修復に有益な作用をもたらすという主張さえある(この考えは、ホルミシスとして知られている)。また、低線量被ばくリスクが現行の予測レベルより高いという意見もある。…

Read MoreSeafood Safety and Policy

In Japan, a nation that eats prodigious amounts of seafood, one question sits high on the list of public concerns: Is seafood caught after the Fukushima nuclear catastrophe safe for human…

Read More水産物の安全と施策

» English version 福島原発から来た放射性物質が海洋生態系でどのように移動するかを知るには、微小プランクトンの生態を把握することである。しかし、福島原発事故を象徴するようになった巨大生物がいる。太平洋クロマグロである。 他のどの国よりも魚を大量に消費している国、ここ日本で、あるひとつの疑問が社会的関心を集めている。福島原発事故以降に水揚げされた水産物を食べても安全なのだろうか、という問いである。 事故後、福島とその周辺の沿海漁場はすべてただちに閉鎖された。日本政府はその後2週間以内に魚類、貝類・甲殻類、食用海藻に含まれる放射能を監視し始めた。それから1年余り経ち、新たな科学的知見があったわけでも沖合の状態が変化したわけでもなかったが、消費者を安心させるため、政府は、魚類に許容される放射能基準値を1kgあたり500ベクレル(これはすでに世界で最も厳しい基準に入る)から100ベクレルに厳しく引き下げた。 昨秋、ウッズホール海洋研究所のシニアサイエンティストである海洋化学者ケン・ベッセラー博士は、水産庁から発表された1年分のデータを詳細に解析した。2012年10月26日付でサイエンス誌に発表された彼の解析結果によると、福島とその周辺の漁場で捕獲された魚類のほとんどは、消費基準値引き下げ後の安全値より、さらに放射線レベルが低かった。ただし、海底付近に生息する魚種の40%は基準値を超えていた。そして何よりも重要なことは、海水と水産物の放射線レベルは、事故から12か月間、時間と共に低下していかなかったことであった。 ベッセラーらによると、放射能レベルが持続しているのは、放射線源が引き続き環境に漏出している強力な証拠であると言う。自然な状態にある魚類は、新たな放射性セシウムの汚染にさらされない限り、1日あたり約3%と極めて急速なペースでセシウムを体内から失っていく。同時に、ベッセラーは、魚類における放射性物質の残留濃度は全般的に非常に低く、それは米国の基準値よりも、自然に存在する放射線量よりもさらに低い値である、と認識した。 それでも、日本では依然として社会的不安が収まらない。シライトマキバイおよびタコなど影響のない少数の種を除いて、福島県沖の漁場は閉鎖されたままである。不安を掻き立てる異常値を示す、極めて高レベルの放射線を示す魚も時折水揚げされる。11月に東京で開かれた「海洋放射能汚染に関する国際シンポジウム」では、多岐にわたる関係分野から招かれた専門家パネリストが水産物の安全性にかかわる諸問題を協議し、科学の領域を超える活発な議論を交わした。 証拠と認識 読売新聞社の長谷部耕二記者は、幼い子どもを持つ親の放射能への不安が社会から取り除かれないままであると説明した。そのような親たちは、体内からの被ばく(内部被ばく)を恐れて福島やその周辺地域で生産された牛乳などの食品の購入を拒否し、西日本から食材を購入している。「そういった方々は、なぜ汚染食品を食べなければならないのかと疑問に感じています」長谷部はそう述べ、魚の獲れた場所と汚染レベルの測定値を正確に消費者に提供するよう、市場における水産物の表示改善を求めた。 放射線医学総合研究所の放射線生物物理学者、酒井一夫博士は、日々の食生活を通じた放射性物質の摂取を監視する取り組みについて説明した。消費者団体コープふくしまによる調査では、福島県の100世帯において家族1人分の食事を余分に用意してもらい、食品に含まれる放射線量を計測した。その結果、測定可能な量のセシウムが検出されたのはわずか3世帯であり、すべてのサンプルにおいて自然に存在するカリウム40の放射線量の方がはるかに高かった。 3人目のパネリスト、東京慈恵会医科大学の小児腫瘍専門医である浦島充佳准教授は、福島市に隣接する伊達郡桑折町で町民顧問を務めた。災害場所に近い地域からは数千人が退避したが、それらの避難家族は放射性降下物の影響を受ける地域内にとどまったため「多くの人々が今も比較的高い放射線量に曝されながら生活しています」という。 2011年、浦島は、桑折町の園庭・校庭から汚染された表土を除去するよう提言し、その結果、この表土除去で地表からの放射線量は当初の10%まで軽減された。また、浦島は小児および妊婦の被ばくレベルも測定した。被検者の99%は年間被ばく量が2.4ミリシーベルト未満であり、これは世界の大半の人々が自然の環境放射線から受ける線量に等しい。「そのため基本的には大丈夫でした。ですが、懸念しているのはその方々が抱いている恐怖感です」。 町民をさらに安心させるため、浦島は、ホールボディカウンター(全身カウンター)と、食品・水用の計測装置を購入するよう強く呼びかけた。「人々の恐怖をあおる主な要因は、あいまいさです。自分自身の内部被ばく量を機械で測定できれば疑いも晴れます。市場に出回るすべての食品を測定して1kgあたり100ベクレル未満であることを確かめることができるようになれば、非常に安心と感じるでしょう」。 文化的な配慮 皮肉なことに、魚類について放射線の許容基準値を引き下げるという日本政府の決断が、消費者の懸念を緩和するどころか逆に高めてしまったのではないか、という意見がある。ノルウェー生命科学大学の環境化学者および倫理学者であるデボラ・アウトン教授は、関連するエピソードとして、チェルノブイリ事故によってトナカイの肉に含まれる放射性核種の濃度が高まる、という問題に直面したノルウェー政府が、1kgあたり600ベクレルから6,000ベクレルに許容基準値を引き上げる決断を下したことを紹介した。この決定は、トナカイ遊牧に生計を頼る少数民族サーミ人の生活を守るためであった、とアウトンは説明する。 この決断には線量が勘案された。有害性には、肉の放射能レベルだけでなく、肉をどれだけの量、食べるかにも関わる。ノルウェー人は、年に1~2回以上トナカイの肉を食べることはほとんどない。そして、ノルウェー政府の判断はトナカイ肉の売り上げに何の影響も及ぼさなかった。 大局的に見れば「これらの問題を社会が受け入れるかどうかは、「ベクレル」や「シーベルト」だけでは決まらないのです。これは非常に複雑な問題です」とアウトンは言う。そして、この問題について日本ほど複雑な所は他にない、と。コネチカット大学のアレクシス・ダデン教授は、歴史学者の視点から「放射能にかかわる日本の特殊な歴史を考慮した議論が、地域と国家双方のレベルで必要です」と示唆する。 目下、日本の当局は福島沖の漁場を閉鎖したままであり、沿岸に沿って水産物に含まれるセシウムや、その他の放射性核種のレベルを注意深く監視している。 「いいニュースがあります。それは、いくつかの魚種で徐々に放射性核種のレベルが低下しているということです」とベッセラーは言う。「ですが、悪いニュースもあります。特に福島周辺の海底近くに生息する魚の放射能レベルが高いまま一向に下がらないということです。実際、これまでで最も汚染された魚は、2013年1月に福島原発の港湾内で採取されたものです。この状態がいつ変化するかはまだ予測がつきません。というのも、これは原発からのセシウム量、海中におけるセシウムの挙動、そして海底堆積物が今後長期にわたり放射線源であり続けるかどうかに依存するからです」。 水産業の復興 2011年の東日本大震災により、宮城県気仙沼では大型漁船が津波で打ち上げられた。 (写真提供:讀賣新聞社、AP Images、武藤要) もし漁場を再開できることになったとしても、水産業を立て直すには人々の信用を回復しなければならない。その点で上記パネリストたちの意見は一致した。また同時に、大規模なインフラ再構築も必要になる。 東北大学の環境経済学者、馬奈木俊介准教授は、福島原発事故が日本の水産業に及ぼす経済的損害について概説した。背景として日本の水産業が災害前から数十年間衰退していたこともあわせて説明した。漁獲量は、乱獲の影響で1980年代半ばから減少の一途をたどっており、日本政府が水産業を過剰に援助していることも説明した。「漁師の数が多すぎるのです。助成金がなかったら水産業は生き残れません」。 「これは、今回の震災を説明するにあたって重要な背景です」と馬奈木は言う。建造物が強固であったおかげで、内陸では大きな地震被害は免れた。しかし、津波は予測をはるかに超える場所まで到達した。彼の推定によると、経済的損失総額は日本の国内総生産の5~7%に相当する。農業、林業、水産業の損害は約2兆円と推定され、水産業だけでそのうちの55%を占める。 港湾と船舶の破壊が金銭的損失の大半を占めているが、震災の時点では多過ぎる助成金で港湾が過剰に造られていたといえる状態で、本来なら規模を大幅に縮小すべきであったのだ。そのため、数字だけ見ると誤解を招く。同様に、被害を免れた漁船数は震災前の漁船数の10~50%であると馬奈木は推定し、運用を維持するにはそれは十分な数である、と示唆する。 被災地域の養殖施設と水産加工場が事実上壊滅状態になったことは、いっそう深刻な問題である。そして、帰る家を失った労働者とその家族のための住居を建設する、という差し迫った問題もある。さらに、より長期的には、若い世代を水産業に引きとめなければならないという課題が浮上してくる。…

Read MoreTale of the Tuna

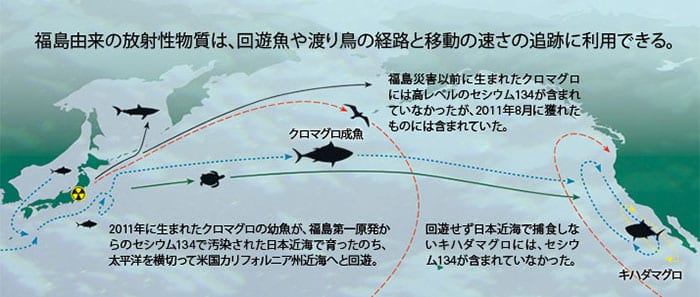

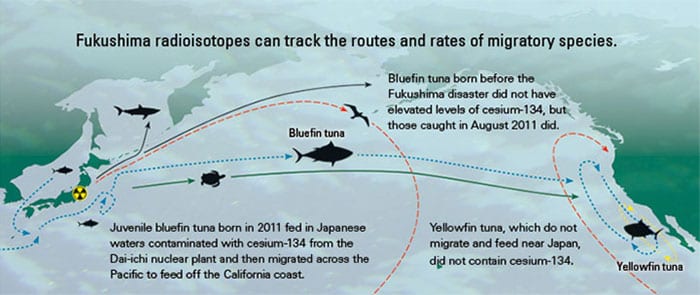

Understanding the movement of Fukushima-derived radioactivity through marine ecosystems may come down to getting a better handle on the tiniest of creatures—the microscopic plankton that take up so much volume…

Read More海洋生物への影響

» English version 福島の原発事故によって、前代未聞の量の放射能が短期間で海域に流出した。セシウムその他の放射性物質体が断続的に流出することで、海洋生物の食物連鎖はどのように影響を受けたのだろうか。2012年11月の「海洋放射能汚染に関する国際シンポジウム」で、それについての基礎的な資料を提供したのがスコット・ファウラー教授である。彼は、海洋放射線生態学の先駆者として国際原子力機関海洋環境研究所(IAEA-MEL)で30年以上勤務してきた。 食物連鎖は、海洋植物プランクトンから始まる。これは微小な植物であり、その光合成量は陸上の植物全体の光合成量と同程度にもなる。海洋植物プランクトンは周囲の海水から放射性汚染物質を取り込む。そして、植物プランクトンが、より大きな動物プランクトンに摂食され、さらに小型魚類、そしてより大きな生物へと食物連鎖のピラミッドをのぼっていく。それにともない、汚染物質の一部は最終的に海底に堆積するそれら生き物の糞その他からなる「デトリタス粒子」に含まれることになる。デトリタス粒子は堆積物に蓄積し、それに含まれる放射性核種(放射性物質)の一部は、微生物および化学過程を通じて上層の水中へと再び移動する場合もある。 海洋生物にどのくらいの放射能が取り込まれるかには、さまざまな要因がある。もちろん、生物が放射能にさらされる時間の長さは重要である。さらに、生物の大きさと種、関与する放射性核種、水温と塩分、水中の酸素量、生物の成長段階など、多数の要因も重要である。 また、「自然バックグラウンド放射線がもともと海のいたるところにあるのを忘れないことです」と彼は言う。例えば、ポロニウム210とカリウム40は海中で自然発生する放射性核種である。カリウム40は海中に最も豊富に存在する放射性核種であるが、ポロニウム210の方がカリウム40よりも海洋生物内に蓄積しやすい。 「魚類その他の海洋生物が受ける放射線量の大半は、ポロニウムによるものです」。 ファウラーは放射性同位体が海水から海洋生物に吸収されるという第1の経路に関し、1980年代初期の実験において、プルトニウム量には生物の分類群によって非常に大きな差があることを実証した。植物プランクトンは、微小動物プランクトンの約10倍プルトニウムを蓄積し、微小動物プランクトンは、二枚貝の100倍プルトニウムを取り込んでいた。タコとカニのプルトニウム取り込み量は二枚貝の約半分だったが、海底近くに生息する魚類よりも約100倍大きかった また、環境に存在する放射性核種ごとに、各生物で異なる取り込み量が示された、と彼は言う。 放射性同位体が堆積物から海洋生物へ移動する第2の経路は、複雑なものである。ファウラーによると、アメリシウムの取り込み量を測定した実験では、汚染堆積物にさらされた蠕虫は二枚貝より有意に多くの放射性同位体を取り込んだ。ただし、蠕虫も二枚貝も、炭素鉱物を多く含む大西洋の堆積物より、シリカ鉱物を多量に含む太平洋の堆積物からはるかに多くの放射性核種を取り込んだ。 第3の経路である食物は、場合によっては、最も重要な取り込み因子になる。摂取された放射性同位体は消化器を通じて体内に同化されるが、これは体外環境から吸収された場合より、はるかに効率の良い経路である。ファウラーによれば、特に海底近くに生息するヒトデやウニなどの海洋無脊椎動物は、摂取した広範囲な放射性同位体を効率的に吸収する。だが、幸いなことに取り込んだ放射能は排泄され、次第に失われていく。 プランクトンからマグロへ ファウラーの長年の研究仲間であるニコラス・フィッシャー教授は、福島で最も大きく影響をおよぼした同位体に焦点を絞った。フィッシャーはストーニーブルック大学放射性の海洋生物地球化学者で、海洋生物における金属と放射性同位体の行き先を35年間にわたって研究している。その研究対象には放射性廃棄物に伴う放射性核種も含まれている。彼と研究室メンバーは、2011年6月、ウッズホール海洋研究所のシニアサイエンティストである海洋地球化学者ケン・ベッセラー博士が中心となって日本の沖合で行った調査航海に加わった。 試料として採取したプランクトンと魚を分析したところ、一貫してセシウム134とセシウム137が見つかった。福島第一原発事故でセシウムとともに多量に流出した放射性核種であるヨウ素131は、当然のことながら見つからなかった。「ヨウ素131は半減期がわずか8日であるため、事故から2か月後には検出できなくなっていました」とフィッシャーは説明する。 セシウムはまた別の問題である。1960年代の冷戦時代、大気圏内で行われた核実験に端を発するセシウム137は、海とそこに生きるものたちに今なお痕跡を残している。それに比べてセシウム134ははるかに短命であるが、それでも数年は存在し続ける。 セシウムは、海水に豊富に含まれる非放射性セシウム、そして自然発生するカリウムとナトリウムなど、いくつかの可溶性同位体と競合して、生物および粒子に吸収される。海水と比べ、淡水ではカリウムおよびナトリウム同位体がはるかに少ないため、セシウムの取り込み量は海洋生物より淡水生物の方がいちじるしい。 セシウムの化学特性はカリウムと似ており、どちらも最終的には魚類その他の海洋生物で同じ組織、特に筋肉組織に含まれる。 また、魚類はかなり効率的にセシウムを排泄し、1日あたり数%を失う。そのため、魚類は新たな汚染源にさらされなければ、体内のセシウム濃度は時間とともに急速に低下する。 高次捕食生物において特に懸念されるのは、食物連鎖のピラミッドを上にのぼるにつれて放射性核種の濃度が高まることである。これを生態学者は「生物学的濃縮」と呼ぶ。この場合もやはり幸いなことに、「海洋の食物連鎖におけるセシウムの生物学的濃縮はさほどではなく、水銀、農薬のDDT、ポリ塩化ビフェニル(PCB)など多くの有機化合物よりははるかに低いです」とフィッシャーは述べる。 2011年の航海で、フィッシャーとそのチームは採取した全試料についてセシウムを測定した。その試料は主に動物プランクトンで、一部は魚類である。予測にたがわず、試料採取した生物のセシウム濃度は、沿岸に近づくほど高まった。また、放射性の銀110mもすべての動物プランクトン試料で検出された。ただし、すべてのケースでセシウムおよび銀同位体の量は同じ試料中の自然発生カリウム40よりいちじるしく低かった。 「私たちが採取・分析した魚類の放射能では、人が摂取しても問題を生じることはありません」が、同じ海域で水揚げされる他のすべての海洋生物にも同じことが言えるとは限らない、と彼は付け加えた。 通常より高濃度が持続している フィッシャー、ベッセラー、その他多くの科学者が頭を悩ませている問題がある。それは、低量ではあるが有意な濃度の放射能がいまも海中に存在し続けていることである。東京海洋大学の海洋化学学者、神田穣太教授は、福島近海を広範囲にわたって調査し、水深200mより浅い沿岸水域とその海底の堆積物に今なお存在するセシウムの量を算定した。神田の計算では、残留量は全排出量の3%未満で、残りはかなり以前に外洋へ流されている。 それでも、セシウム放射性同位体はこの海域で1m2あたり数十~数百ベクレルと測定されており、これは福島災害以前の濃度よりいちじるしく高い。さらに、より重要な点として、沿海の堆積物および数種の魚類で測定された濃度は周辺海域の濃度より高い。 この高い放射能には、3つの源があると神田は見る。1つは河川からの流出、つまり雨で近くの河川に流された放射性降下物が海に流出したもの、である。2つめは、原子炉建屋の地下から今も少量の汚染水が漏れ続けているのではないか、と神田は示唆する。しかしながら、いまだ魚類の組織で測定され続ける放射性セシウム濃度についての唯一妥当な説明は、魚が食物を通じて継続的に放射性セシウムを摂取していること、である。その疑いは3つめの海底の堆積物に向けられている、と神田は言う。 神田は、「沿海堆積物に合計95テラベクレル(1012ベクレル)のセシウムが存在すると推定し、それがどのようにしてそこにたどり着いたかが問題です」と言う。セシウムは水面でプランクトンに摂取され、糞粒として海底へ沈んでいっている可能性がある。実際、浅水域のプランクトンが高濃度のセシウムを呈することはある。また、河川から流されてきた有機物の小片とともに海底に到達している可能性もある。一方で、汚染水に接触した粘土粒子にセシウムが吸着した可能性もあるが、そのような放射性セシウムは粘土粒子に強く結合するため、海洋生物には取り込まれにくい。 堆積物は複雑なものである。一粒の砂のように見えても、間近で見ると、たいていは鉱物、有機物、および間隙水(粒子間の小さなすき間を満たしている水)の混合物である。これら凝集体への汚染物質取り込みについては、よくわかっていない。ファウラー同様、神田も、「堆積物の組成と特性は場合によって大幅に異なっています」と言う。 このなくならない放射能の謎を解くには、福島沿岸域の海底を徹底して分析する必要がある。「地域の住民は心配しています。いつになったら漁業を再開できるのか知りたがっています。私たち科学者は、それに答えなければなりません」。 この謎を解く鍵は、いつまでセシウムが居座り続け、どのような経路で食物連鎖に取り込まれるかにある。セシウム137の半減期が30年であることを考えると、これからの数十年間、海底堆積物が食物連鎖の汚染源となり続けるおそれがある。

Read MoreHow Is Fukushima’s Fallout Affecting Marine Life?

» 日本語版 The Fukushima nuclear disaster delivered an unprecedented amount of radioactivity into the sea over a relatively brief time. How did that pulse of cesium and other radioisotopes make…

Read MoreRadioisotopes in the Ocean

» 日本語版 The release of radioisotopes from the Fukushima Dai-ichi nuclear power plant in March 2011 amounts to the largest-ever accidental release of radiation to the ocean. It came mostly…

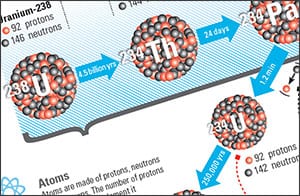

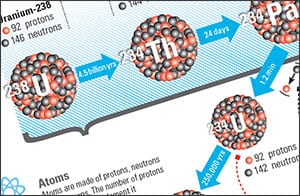

Read MoreABCs of Radioactivity

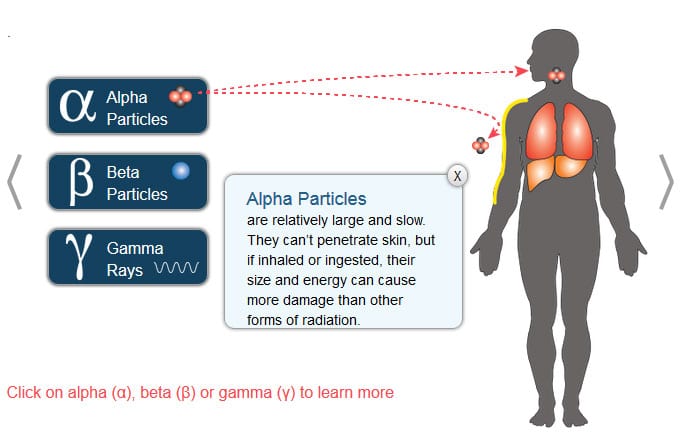

To the average layperson, “radioactivity” is a harsh and scary word. But the fact is that radioisotopes, both natural and artificial, are all around us.

Read MoreJapan’s Triple Disaster

The chain of calamity now known as Japan’s Triple Disaster began with a massive rupture in the ocean floor.

Read MoreDecoding the Mystery Fish

Few marine animals capture biologists’ imaginations more than the mysterious, almost mythical coelacanth, a 5-foot-long fish that was thought to have gone extinct in the age of dinosaurs—until a live…

Read More