One researcher, 15,000 whistles: Inside the effort to decode dolphin communications

Scientists at WHOI analyze thousands of dolphin whistles to explore whether some sounds may function like words

Looking for something specific?

We can help you with that. Check out our extensive conglomeration of ocean information.

災害時の コミュニケーション

福島中央テレビ » English version 福島第一原子力発電所の異常が日本中そして世界中に知れ渡ったのは、2011年3月の津波翌日のニュース速報で衝撃的なビデオ映像が流れた瞬間であった。福島中央テレビが捉え、4分後に放送したその映像は、福島原発から吹き上がる濃い白色の雲だった。これは、後に原子炉1号機の爆発によるものと判明する。だがそのときは、ニュースキャスターの緊迫した声で、それは煙のように見えるが、もしかすると水蒸気の可能性もあると伝えたのみであった。この白煙は、海上を北へ運ばれていくように見えた。 その放送責任者であった福島中央テレビの寺島祐二取締役副社長は、2012年11月に東京で開かれた「海洋放射能汚染に関する国際シンポジウム」で当時のひっ迫した状況を述懐した。寺島は、このシンポジウムにおいて災害時・災害後の情報伝達の取り組みについて議論を交わした日米ジャーナリストパネリストの一人である。 寺島は言う。「地元メディアとしての私たちの役割は、主に身近な出来事、特に災害について、ただちに報道することです。ですが、そのときは私たちも何を撮影したのか把握していませんでした。ただ撮影したままを放映するしかありませんでした」。 もう一人のパネリストであるニューヨークタイムズ紙のマーティン・ファクラー東京支局長も、当時は暗中模索であった。「最初の10日間はそんな状態でした」とファクラーは言う。「政府も東京電力株式会社も何も言ってきません。日本の科学コミュニティからも、ほとんど情報は得られませんでした。私たちが何とか状況を把握しようとしている間に、最初の爆発が起こり、続けて第2、第3の爆発が起こりました」。 ファクラーは、日本国外の科学者たちと話して初めてそれが水素爆発であった可能性が高いことを知り、それがおそらく原子炉の部分的なメルトダウンを意味することを知ったという。「ですが、これを記事にしたところ、「メルトダウン」という言葉を使ったとして日本側から非常に強い批判を受けました。それは驚くほどの強い否定でした」。 福島中央テレビのカメラだけが停電を免れ、爆発の様子を捉えた。そして、その映像は福島中央テレビの放送ネットワークだけに流された。日本政府がすでに原子力緊急事態宣言を発令していたこともあり、混迷と恐怖が広がった。 寺島は言う。「私たちが爆発の様子を放送したことを勇気ある決断だったと言ってくださる方々がいます。私個人の信条ですが、パニックを起こすからといって、このような重大情報の開示をためらい、またそれを正当化することは無責任だと思います」。 このとき多くの日本人がYouTubeにアクセスした。YouTubeには、海外で放送されたニュース番組から取った爆発の動画が多数アップロードされ、さらに効果音が加えられたものまであった。 「この放送の結果、社会は災害の本当の重大さに気づき、大勢の方が避難を決意したのです」と寺島は述べる。そして、当局への疑惑と不信が広がり始めた。 混乱の日々 ネイチャー誌でこの危機を報道したジェフ・ブラムフィール記者は、これとはやや異なる視点を同シンポジウムの参加者に提示した。「私はロンドンにいましたが、あれだけの情報があれだけ迅速に得られたことに驚いていました。東京電力株式会社は、計測されてすぐの放射線量値を事故から24時間以内に提供していましたし、原子炉の状況もリアルタイムで更新していました」。…

健康上のリスク

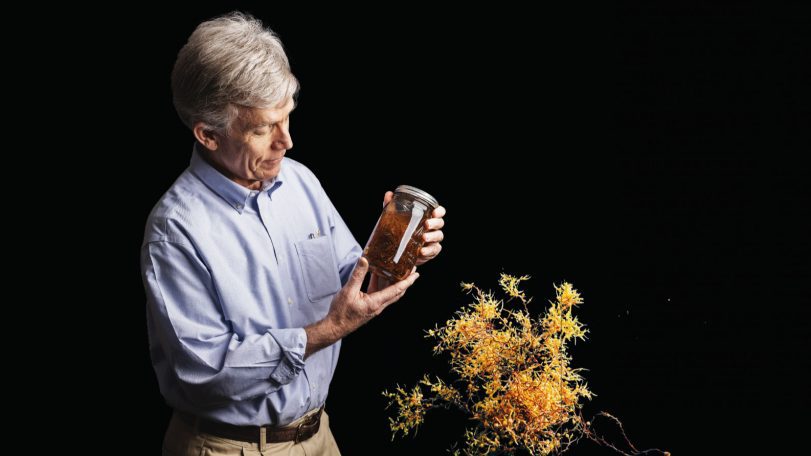

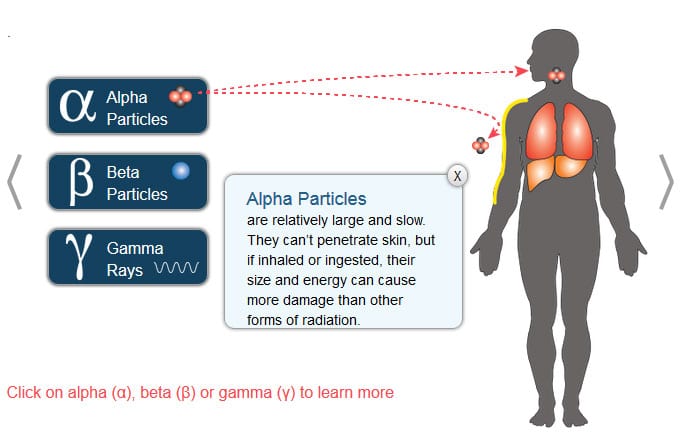

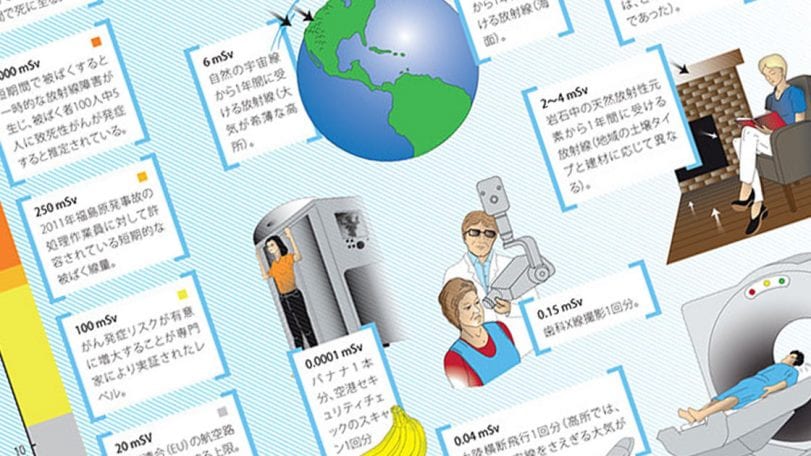

» English version 微量の放射線量を計測できる機器は、科学者が海洋過程を理解する際、強力なツールとなる。「現時点では1ベクレル未満まで測定できます」と、ウッズホール海洋研究所のシニアサイエンティストである海洋化学者ケン・ベッセラー博士は言う。 1ベクレルとは、放射性崩壊イベントが1秒あたり1回起こることを意味する。「ただし、測定できる放射能がすべて人の健康に有害だとは限りません」。 では、どの被ばくレベルから人に有害になるのか。また、福島原発事故で生じた放射能は、人の健康にどのような影響を及ぼす可能性があるのだろうか。 ベッセラーら科学者たちは、2011年6月に日本沖で航海中、津波で多数生じた瓦礫が海に漂っているのを見つけるたびに放射能レベルを測定し、その後も悪影響を及ぼすおそれがないか監視してきた。そのときの海水試料を後日研究室で調べたところ、沖合での放射性同位体セシウム137レベルは米国の飲用水許容レベルより低かったが、福島原発事故以前と比べると千倍以上高かったことがわかった。福島由来の放射能は、やがて太平洋全域に現れるであろうが、現れてもこの「微量」レベルどまりとなり、人の健康に直接影響を及ぼすことはないであろう。 しかし、日本人の食事に多く含まれる魚と海藻に最終的に蓄積される福島由来の放射性物質については懸念の声が高い。「これは放射性物質が蓄積したものを食べることによる体内被ばくの問題で、体外からの被ばくとはまた別の問題です」。2012年11月に東京で開かれた「海洋放射能汚染に関する国際シンポジウム」でベッセラーは言った。汚染海域で獲れた魚からは、災害前より高レベルのセシウムが今も検出され続けており、その理由はわかっていない。また、福島原発付近では、セシウム値が異常に高い魚も時折見つかっている。この2つの事実は、今後さらに調査が必要であり、福島沿海の魚がまだ安全に食べられると言えないことを示している。これらの海域は、現在も漁場が閉鎖されたままである。 それにもまして懸念されるのが陸上の放射能である。ベッセラーによると、「海と違って、陸上では一度降下した放射性物質がそのまま居座り、土壌と植物に取り込まれます。その場合、放射性物質は長期的な放射線源となり、人はより高レベルの放射能を直接受けることになります。海中では放射性物質が薄まるため、そのようなことにはなりません」。 偶然の風 さいわい事故発生時に吹いていた風のおかげで、福島第一原子力発電所から放出された放射性同位体の80%は海に落ちた。その幸運と被災区域からの避難が功を奏し、住民の急性被ばくは限られたレベルにとどまった。ただし、メルトダウンから数日後には風雨の向きが変わり、陸上にも放射性降下物のホットスポットがところどころ生じてしまった。 被ばく量が最も高かったのは、当然ではあるが原発内で作業にあたった人員であった。原子放射線の影響に関する国連科学委員会(UNSCEAR)によると、災害の拡大を防ぐため救急隊が駆けつけた混乱ピークの数日間で、それら167人の作業員は100ミリシーベルトを超える放射線を浴びた。100ミリシーベルトとは、がん発症リスクが有意に増大すると専門家が実証したレベルである。それより低線量の被ばくリスクも議論されているが、そのリスクはより小さく、検出も難しい。 東京電力株式会社の他の作業員2万人と、放射性物質が降下した地域の住民およそ15万人の被ばく量は、それより低かった。世界保健機関(WHO)によれば、それら住民の大半は2~10ミリシーベルトの線量を受けた。避難が遅れた福島県双葉郡浪江町と同相馬郡飯舘村の住民は、10~50ミリシーベルトを被ばくした。懸念される例外として、浪江町からの避難経路のひとつで1歳児の放射性ヨウ素131被ばく線量が最高100~200ミリシーベルトと推計されたことが複数のメディアで報告されている(環境省委託チーム調べ。24時間屋外にいたと仮定した場合)。 ヨウ素131は半減期が約8日と短命で、福島由来の放射能として最も深刻な健康被害をもたらすおそれがある。米国ローレンスリバモア国立研究所のジェームズ・スワード医学ディレク…

水産物の安全と施策

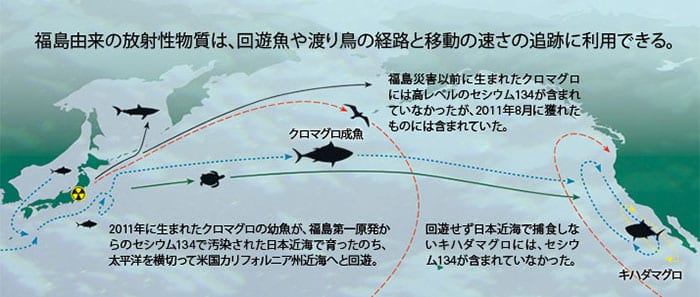

» English version 福島原発から来た放射性物質が海洋生態系でどのように移動するかを知るには、微小プランクトンの生態を把握することである。しかし、福島原発事故を象徴するようになった巨大生物がいる。太平洋クロマグロである。 他のどの国よりも魚を大量に消費している国、ここ日本で、あるひとつの疑問が社会的関心を集めている。福島原発事故以降に水揚げされた水産物を食べても安全なのだろうか、という問いである。 事故後、福島とその周辺の沿海漁場はすべてただちに閉鎖された。日本政府はその後2週間以内に魚類、貝類・甲殻類、食用海藻に含まれる放射能を監視し始めた。それから1年余り経ち、新たな科学的知見があったわけでも沖合の状態が変化したわけでもなかったが、消費者を安心させるため、政府は、魚類に許容される放射能基準値を1kgあたり500ベクレル(これはすでに世界で最も厳しい基準に入る)から100ベクレルに厳しく引き下げた。 昨秋、ウッズホール海洋研究所のシニアサイエンティストである海洋化学者ケン・ベッセラー博士は、水産庁から発表された1年分のデータを詳細に解析した。2012年10月26日付でサイエンス誌に発表された彼の解析結果によると、福島とその周辺の漁場で捕獲された魚類のほとんどは、消費基準値引き下げ後の安全値より、さらに放射線レベルが低かった。ただし、海底付近に生息する魚種の40%は基準値を超えていた。そして何よりも重要なことは、海水と水産物の放射線レベルは、事故から12か月間、時間と共に低下していかなかったことであった。 ベッセラーらによると、放射能レベルが持続しているのは、放射線源が引き続き環境に漏出している強力な証拠であると言う。自然な状態にある魚類は、新たな放射性セシウムの汚染にさらされない限り、1日あたり約3%と極めて急速なペースでセシウムを体内から失っていく。同時に、ベッセラーは、魚類における放射性物質の残留濃度は全般的に非常に低く、それは米国の基準値よりも、自然に存在する放射線量よりもさらに低い値である、と認識した。 それでも、日本では依然として社会的不安が収まらない。シライトマキバイおよびタコなど影響のない少数の種を除いて、福島県沖の漁場は閉鎖されたままである。不安を掻き立てる異常値を示す、極めて高レベルの放射線を示す魚も時折水揚げされる。11月に東京で開かれた「海洋放射能汚染に関する国際シンポジウム」では、多岐にわたる関係分野から招かれた専門家パネリストが水産物の安全性にかかわる諸問題を協議し、科学の領域を超える活発な議論を交わした。 証拠と認識 読売新聞社の長谷部耕二記者は、幼い子どもを持つ親の放射能への不安が社会から取り除かれないままであると説明した。そのような親たちは、体内からの被ばく(内部被ばく)を恐れて福島やその周辺地域で生産された牛乳などの食品の購入を拒否し、西日本から食材を購入している。「そういった方々は、なぜ汚染食品を食べなければならないのかと疑問に感じています」長谷部はそう述べ、魚の獲れた場所と汚染レベルの測定値を正確に消費者に提供するよう、市場における水産物の表示改善を求めた。 放射線医学総合研究所の放射線生物物理学者、酒井一夫博士は、日々の食生活を通じた放射性物質の摂取を監視する取り組みについて説明した。消費者団体コープふくしまによる調査では、福島県の100世帯において家族1人分の食事を余分に用意してもらい、食品に含まれる放射線量を計測した。その結果、測定可能な量のセシウムが検出されたのはわずか3世帯であり、すべてのサンプルにおいて自然に存在するカリウム40の放射線量の方がはるかに高かった。 3人目のパネリスト、東京慈恵会医科大学の小児腫瘍専門医である浦島充佳准教授は、福島市に隣接する伊達郡桑折町で町民顧問を務めた。災害場所に近い地域からは数千人が退避したが、それらの避難家族は放射性降下物の影響を受ける地域内にとどまったため「多くの人々が今も比較的高い放射線量に曝されながら生活しています」という。 2011年、浦島は、桑折町の園庭・校庭から汚染された表土を除去するよう提言し、その結果、この表土除去で地表からの放射線量は当初の10%まで軽減された。また、浦島は小児および妊婦の被ばくレベルも測定した。被検者の99%は年間被ばく量が2.4ミリシーベルト未満であり、これは世界の大半の人々が自然の環境放射線から受ける線量に等しい。「そのため基本的には大丈夫でした。ですが、懸念しているのはその方々が抱いている恐怖感です」。 町民をさらに安心させるため、浦島は、ホールボディカウンター(全身カウンター)と、食品・水用の計測装置を購入するよう強く呼びかけた。「人々の恐怖をあおる主な要因は、あいまいさです。自分自身の内部被ばく量を機械で測定できれば疑いも晴れます。市場に出回るすべての食品を測定して1kgあたり100ベクレル未満であることを確かめることができるようになれば、非常に安心と感じるでしょう」。…