One researcher, 15,000 whistles: Inside the effort to decode dolphin communications

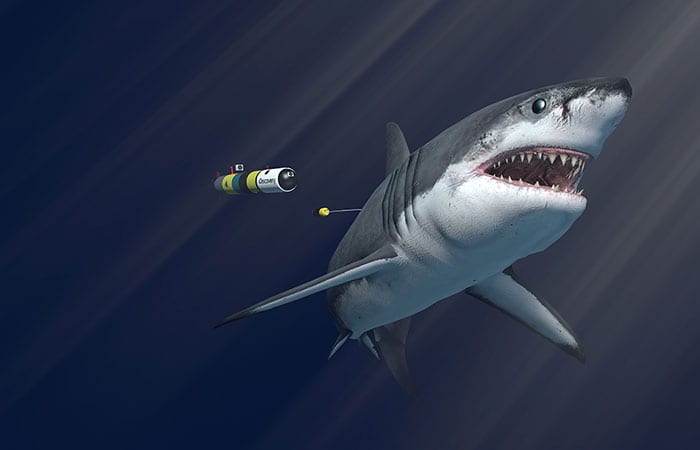

Scientists at WHOI analyze thousands of dolphin whistles to explore whether some sounds may function like words

Looking for something specific?

We can help you with that. Check out our extensive conglomeration of ocean information.

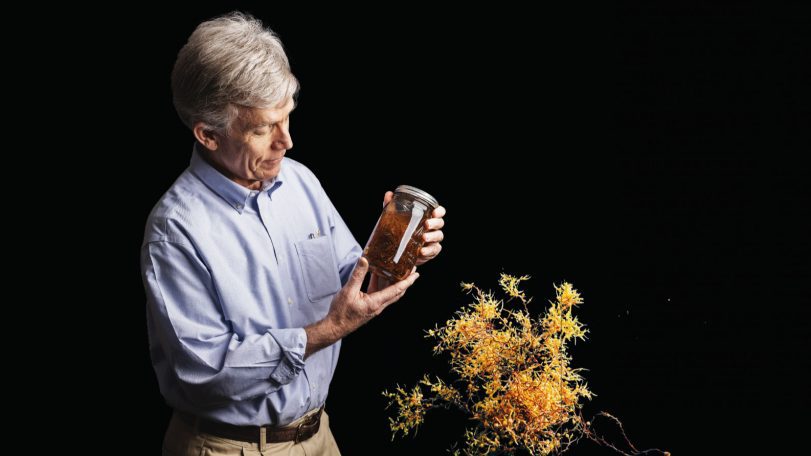

Caller IDs for Whales

Imagine extraterrestrials come to Earth, seeking to understand human life. They dangle recording devices beneath…

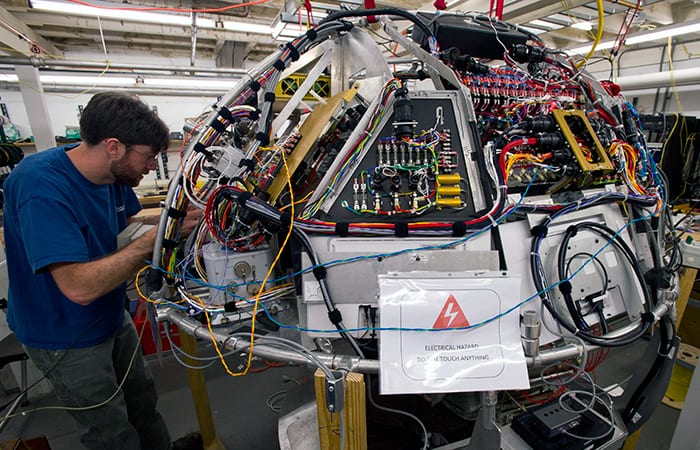

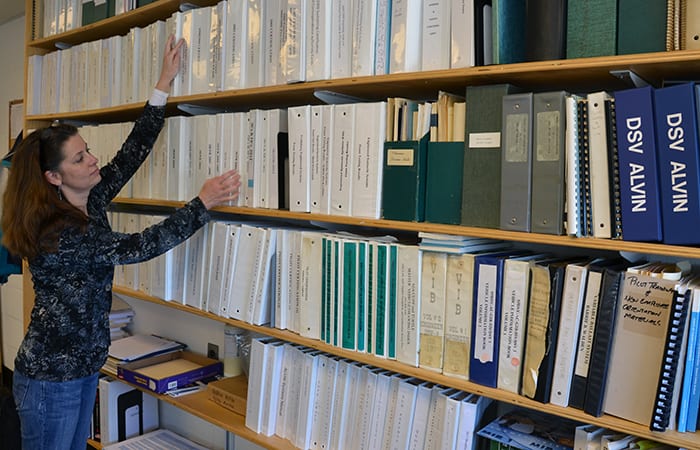

Rebuilding Alvin: Chris Lathan

From the beginning of 2011 to May 2013, Alvin, the U.S. science community’s only human-occupied…